31%轉換效率!中央研究院突破太陽能技術新高度

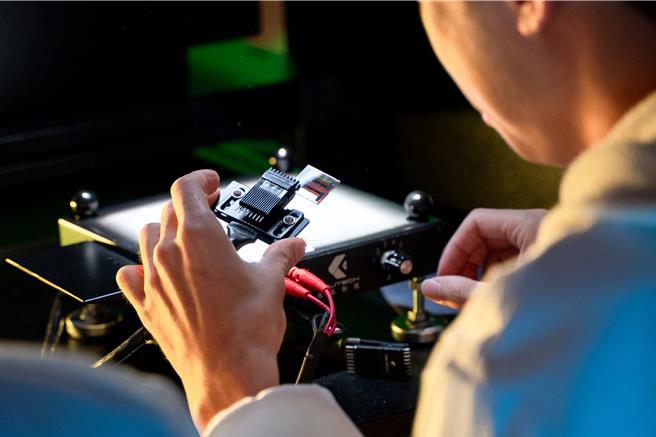

中研院宣佈成功開發出光-電轉換效率超過31%的下世代太陽能電池元件。(中研院提供/林志成臺北傳真)

中央研究院攜手國內頂尖學者組成下世代太陽能電池研發團隊,以2年時間成功開發出光-電轉換效率超過31%的下世代(疊層式鈣鈦礦/矽基)太陽能電池元件,較目前市售最新太陽能電池產品高出三成以上;如果與早期布建的太陽能發電裝置相比,效率提高接近五成!

中央研究院整合來自中研院、成功大學、清華大學、明志科技大學的學者組成的團隊,開發出光-電轉換效率超過31%的下世代太陽能電池元件,此成果不僅證實我國太陽能電池技術可與國際並駕齊驅,更有助未來升級太陽能發電裝置,在不增加土地使用面積的條件下提高太陽光發電量,更接近淨零排放的目標。

目前市售的矽基太陽能電池最高轉換效率約爲22-24%,若以相同技術幾乎不可能突破30%,未來太陽能電池技術須向多接面或堆疊式方向研發。

中研院關鍵議題研究中心研究員朱治偉表示:「2年前廖院長訂出方向後,便邀請院內外研究人員與學者專家組成團隊,投入疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池技術之研發,希望以更高效率的太陽能電池,滿足臺灣日益增加的低碳能源需求。」

清華大學化工系與中研院關鍵中心合聘的衛子健教授表示:「鈣鈦礦太陽能電池是備受矚目的下世代太陽能技術,具有材料來源充足、製程設備成本低廉、高效率及可回收等特性。」鈣鈦礦薄膜應用範疇極爲廣泛,可與矽基太陽能電池結合,形成疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池,進一步提升光-電轉換效率。

中研院研究團隊突破幾項關鍵的連接層技術,成功地將鈣鈦礦薄膜疊層在矽基電池上並降低介面損耗,完成小面積的二端點(two-terminal)電池元件製作,最高光電轉換效率已達到31.5%。

在行政院政策額度計劃的支持下,中研院於南部院區(臺南市歸仁區,高鐵臺南站旁)建置了完整的疊層式太陽能元件製程設施與量測系統,相關儀器設施也開放全國產、學、研界申請使用,期望凝聚多方研發實力,提升臺灣太陽能光電技術的全球競爭力。