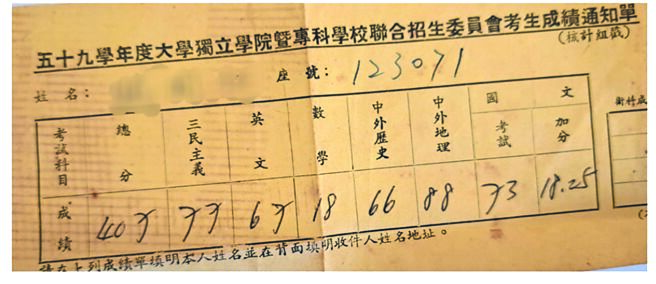

半世紀前的聯考成績通知單

五十年前的成績單。(中蓉提供)

爲了翻拍一些老照片上傳社羣媒體分享朋友,前些日子特意找出了幾本舊相簿,一張泛黃的紙片突然飄落,撿起一看,竟是民國五十九年的「考生成績通知單」,詳列了我當年投考「大專聯考」所得各科分數。面對這張早已遺忘多時的個人「歷史文件」,遠逾半個世紀前的諸多陳年往事頓時浮現。

這張巴掌大、長方形的通知單下方列有一行小字,註明要「…在背面填明收件人姓名地址」,但記憶裡當時卻是從班級導師手中取得成績單而非寄到家裡,猜想應是「大專聯招會」先將所有成績單打包寄到學校後委請各班導師負責分發。

於是,同學們就在事先約定的日子齊聚學校旁的老師宿舍,聽他一一唱名派發這分「考生成績通知單」,彼此卻也不曾相互探問分數高低就各自離去。要等到放榜那一天翻閱坊間報紙刊出的「榜單」才知誰上了哪間學校、哪個科系,頗具懸疑效果,與如今上網即可查榜相去甚遠。

而稍早在聯考甫結束的次日,各報都會加出專版公告聯招會提供的標準答案,考生按圖索驥「對答案」就能心中「有底」得分若干,只有各科申論題因受限於不同改題委員的主觀給分而難揣度。

依照這張「考生成績通知單」所示,當年所得「數學」18分與「英文」67分皆屬意料之中,無須多言。至於「中外地理」88分以及「三民主義」77分亦與預估接近,差強人意。國文有着加重25%的計分方式,原始73分就此成爲唯一邁過90分大關的科目,讓我有些喜出望外。

獨有「中外歷史」66分顯較校內幾次模擬考試所得爲低,同校其他文組(類似今日的「第一類組」)同學也有類似情況。歷史課任課老師得知後曾經爲此深感不平,認爲同學們表現不如預期實爲「非戰之罪」,而是遇到了與其「史觀」不盡相近的改題委員,給分嚴苛,以致衆生此科成績欠佳,至爲可惜。

多年後回想,這個說詞也有可能是歷史課老師故意攬「過」在身以免同學自責且年年如此宣稱,貼心又有安撫「軍心」效果。

對多數考生來說,當年準備應考的讀書方式多以熟記硬背爲主。但我背誦課文時每每丟三落四、掛一漏萬,明明也曾勤寫考古題,臨考卻總是無法正常發揮,因而早已自知並不擅長博聞強記。

爲了突破困境,上課聽講後我習將所學內容改繪爲「架構圖」以利系統性地理解,如中國曆朝歷代的興衰更迭或是不同地理區域的結構特徵,皆可用幾張「架構圖」展示其間變化與動態關聯。這個方法有助於融會貫通,其後不但成爲我在聯考前複習課本的「秘密武器」,也在大學階段以及其後的成長過程持續助我一臂之力,成果差堪自慰。

爲了備考,升上高三前的暑假我就開始自我約束,週日均禁足在家婉謝受邀外出,看電影、逛街、聊天(尤其論及聯考諸事)亦一概暫免,並在徵得父母同意後,上課日晚間留校自習。學校爲此還特意勻出兩間教室供大家挑燈夜讀,我們幾位留校同學每晚合力將各人的書桌疊高貼近天花板上的日光燈以免光線不足影響視力,回家前再將桌椅回覆原狀。其情其景即便已逾半個世紀,至今仍記憶猶新而難忘懷,每次老同學見面也都會重溫、回想當年一起留校備考苦讀的革命情感。

如此奮進一年總算幸不辱命,經過幾次模擬考試後成績漸有起色,自信有把握跨過錄取率僅有三成而公立大學更低於一成的「大專聯考」門檻,至於究竟分發何校、何系則端視所填志願了。

其時年少懵懂,未曾念及理應儘量選填公立大學好爲身爲公務員而收入有限的父母親減輕負擔,只是一心一意地想要離開臺北展開獨立生活。因而志願單草稿所填第一志願是中部某私立大學的外文系,實則對其所授課程以及畢業能否順利就業皆一無所知亦絲毫不以爲意。

正在服兵役的老哥回家看到草稿,二話不說地就加寫了所有臺灣大學文組相關學系如中文系、外文系、圖書館系、考古系、人類學系等。志願單草稿隨後到了父親手中,他擔心所填校系仍有遺珠之憾,特意向周遭同事打聽、請教。有人告知單位主管的千金正在就讀北部某公立大學的某科系,學風鼎盛且人才輩出,可以考慮。

如此一來,志願單又增寫了一系。放榜時,赫然見到我的名字出現在這一新填學系,頓悟此乃天意,因而毫無懸念地欣然就讀。四年下來幸能樂在其中,從未萌生他意考慮轉系或轉校,其後甚至在此領域努力研習、出國深造、返國就業直至退休,安身立命近乎半生。如今再次端詳眼前這張泛黃紙片,其所紀錄雖已遠逾五十載,聯招會執事者當年謄錄的數字筆跡依然清晰可辨,而其所寫各科成績實也銘記了無數與我成長有關且斷難割捨的生命歷程。

撫今追昔,思及成績單背後揭示的人生轉折,除了緬懷父兄當年的鼎力相助外,也頗感佩自己「青春年少正當時」的備考毅力與定力,幸運之神的眷顧更是難以忘懷,誠然有着無法言表的感激之情。