北京故宮文物遷臺 落腳幾經轉折

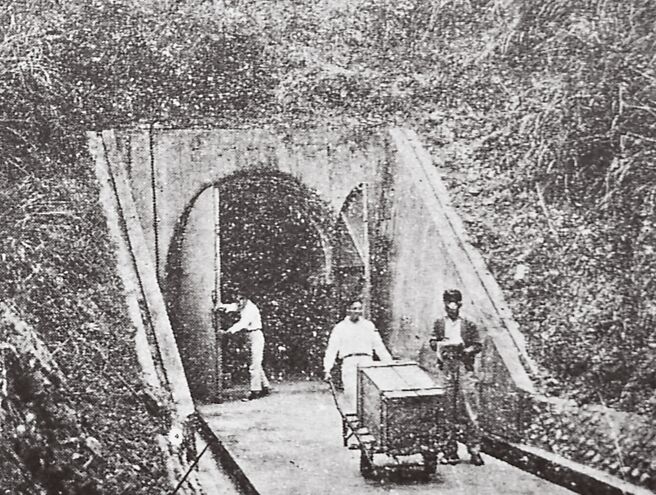

圖爲1950年時期北溝故宮文物典藏山洞,文物入庫情形。(翻攝自「北溝傳奇-故宮文物遷臺後早期歲月」特展/本報翻攝資料照片)

名列全球五大博物館的臺北故宮博物院,與巴黎羅浮宮、大英博物館齊名,收藏世界文明至寶,來自北京紫禁城的文物,藏品總數達70萬件,包括汝窯瓷器件數及品質,皆是世界第一,然而,當年從大陸運送來臺,落腳點幾經轉折,一度先放在臺中霧峰北溝,這段歷史少有人知道。

故宮前副院長莊嚴奉命護運故宮文物來臺,其子攝影家莊靈也一路跟隨,莊靈曾表示,1948年故宮文物陸續運送來臺,曾短暫安置在臺中霧峰北溝,直到1965年才落腳故宮。

這段過程要從前總統蔣中正躲避日本轟炸談起,北京故宮文物於1948年底到1949年初分3批運抵臺灣,在臺中糖廠倉庫暫存1年後,1950年全部文物遷往霧峰北溝,爲保存文物,約在1952年1953年間開鑿山洞,作爲典藏空間,直到1965年故宮在外雙溪建成,纔在落腳臺北。

現臺北故宮珍藏文物約70萬件,包括器物、書畫等文物,安置在故宮後山的山洞庫房和行政大樓地下室,門禁森嚴,即使是院長也無法任意進出。

故宮文物遷臺共三次盤點,第一次1953至1954年,當時剛抵達霧峰北溝,根據從北京運到上海製作的《滬上清冊》,製作43本清冊。第二次是1989至1991年秦孝儀擔任院長時,共製作119本清冊,每件文物拍黑白照片存檔。第三次爲2008年周功鑫上任後,對照數位典藏資料庫,共190多本清冊。

故宮前院長馮明珠表示,故宮位址在很安全的地帶,就連地震也很安全。