不同意以核養綠學術界發起公投 逾200學者具名連署

▲學者針對以核養綠髮起的公投表示不同意。(圖/記者許展溢攝)

長期支持「非核減煤」家園、期盼臺灣邁向能源轉型的48位學者發起學術界不同意第16號公投案連署,呼籲國人對該以核養綠公投投下「不同意」票,認爲如要大幅減少空污,非核減媒纔是好路徑,如擁抱過期核電廠將陷臺灣於核災風險,強烈指責擁核方無比自私且背離環境與世代正義,目前已有超過166位教授加入連署。

核一、二、三廠共6座機組,將陸續在2025年前運作滿40年除役,學者認爲以核養綠公投再次想要將臺灣能源政策寄託在重啓未完工、安全審查被退回的核四,以及老舊電廠延役上,但臺灣既有核電廠受地震海嘯斷層威脅、核電廠位於首都圈和核廢料無處去,且核四興建過程問題不斷未能驗收完工,加上臺電工安記錄不佳,違規事件更超過500件,依賴核電只是將臺灣社會曝露於更極端的各種風險中。

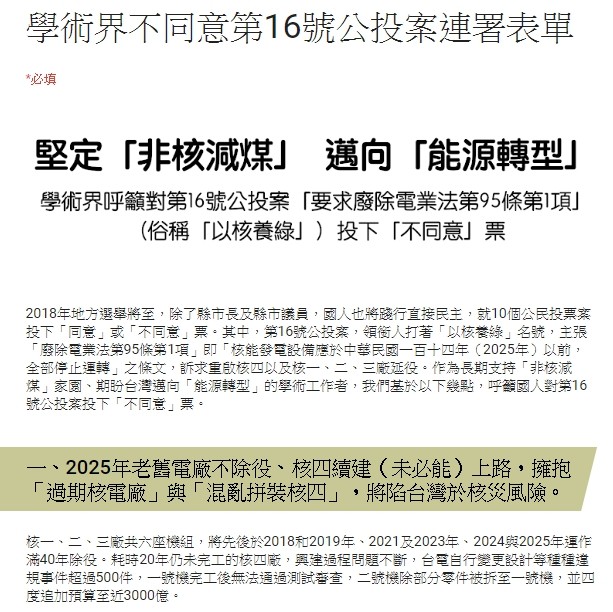

▲學者發起投下以核養綠公投不同意連署。(圖/翻攝學術界不同意第16號公投案連署表單)

學者意見中指出2017年核能僅佔臺灣用電8%,以核養綠主張2025年核電20%,缺乏可行性基礎,燃煤火力發電高達40%,難以解決空污問題,如2025年讓核電如期除役歸零、燃煤電廠降至30% 以大幅減少空污,因此非核減煤是能源轉型的好路徑。

學者表示,核電只要運作1天,就將生產更多難解的核廢料,核一二三廠目前累積超過1萬8千束須嚴密隔離數十萬年的高階核燃料棒、21萬桶低階核廢料桶,擁核倡議者昧於核廢處置和選址涉及難解的技術與倫理困境、臺灣脆弱的地理條件、嚴苛的財政負擔,僅看見個人當下的用電利益,繼續將核廢料問題推向邊緣社區弱勢族羣、將沉重的核廢包袱丟給後代子孫,是無比自私且背離環境與世代正義的行徑。

訴求中提到再生能源的生產與分配具分散化與彈性化特性,適合建立具彈性、調適力與恢復力的電力系統,唯有掌握正確資訊,踐行直接民主,莫讓核電復僻延宕非核減煤的能源轉型契機,爲自己與下一代做出負責與務實的選擇,在這樣的概念下學者呼籲有識全民應就以核養綠公投投下「不同意」,讓臺灣社會大步邁向「非核減煤」的發展願景與路徑。