嫦娥四號實驗 曾想帶龜登月背

嫦娥四號生物科普實驗載荷總設計師謝更新。(取自人民網)

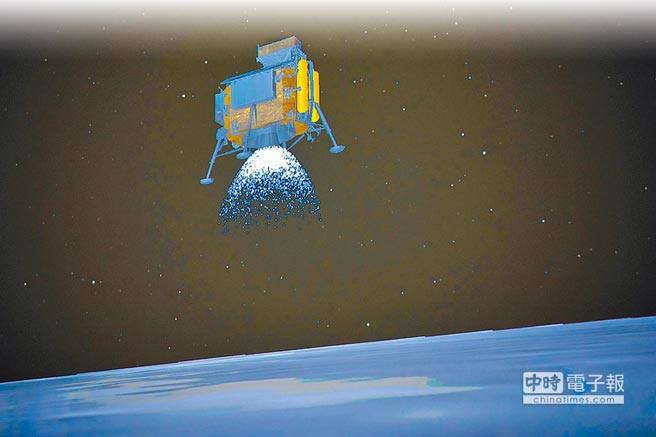

嫦娥四號探測器降落月球背面示意圖。(新華社資料照片)

大陸登月探測器「嫦娥四號」1月成功登陸月球背面,之後不只在險惡環境中存活,也在月球表面進行生物實驗。嫦娥四號生物科普實驗載荷的總設計師謝更新指出,嫦娥四號選擇棉花種子、油菜種子、酵母和果蠅卵等在月球進行實驗,不只能獲得知識,同時也是向世界展示工程能力。

爲鼓勵大衆參與科學創新活動,大陸國防科工局、教育部、中科院等單位2016年合作,向大衆徵求月球探測載荷的創意。重慶大學與大陸教育部深空探測聯合研究中心當時提出「月面微型生態系統」計劃,打敗衆多參選者,成爲嫦娥四號此次進行生物科普實驗的方案。

蠶卵曾是實驗目標

謝更新是聯合研究中心的副主任,也是上述計劃的核心成員之一,後來成爲嫦娥四號生物科普實驗載荷總設計師。謝更新表示,時任聯合研究中心主任鍾志華當時鼓勵他們開創思維,設計的實驗要能幫助學術發展,同時要能吸引大衆對宇宙的熱情,激發社會環境保護意識,最終他們推出最具特色的月球表面生物實驗計劃。

小組爲了選擇生物物種能上月球表面,足足花了2年的時間進行腦力激盪,當時,蠶卵也入選爲實驗目標。謝更新說,蠶卵與對大衆較不陌生,有利於進行科普;蠶卵也富含文化,能讓人聯想到古代的絲綢之路;但不能確保蠶能順利在嫦娥四號中破卵成蝶,因此被迫取消該選項。

計劃初始,思路十分廣泛,連烏龜都曾考慮送上月球。謝更新解釋,烏龜若是能在月球上與「玉兔二號」賽跑,相當符合中國文化特色,但最終由於尺寸、活動空間、氧氣等問題而放棄。

酵母、馬鈴薯入列

科普團隊考慮到計劃要具有生物實驗意義,要達到科普知識的目的,同時要向全球展現大陸的工程能力與水準,最終將棉花種子、油菜種子、阿拉伯芥(擬南芥)種子、馬鈴薯、酵母,以及果蠅卵帶上月球表面。

除了深空探測聯合研究中心實驗團隊與重慶大學外,該計劃還有來自湖南大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、中國航天科技集團等大學與企業團隊參與,領域包含機械、控制、環境、生物、光學、能源等。

月球表面的生物科普實驗不僅是研究,還是衆多團隊的智慧結晶。謝更新表示,每個團隊分工合作,做好自己承擔的責任。