晶片對決 不可被取代是臺灣唯一出路

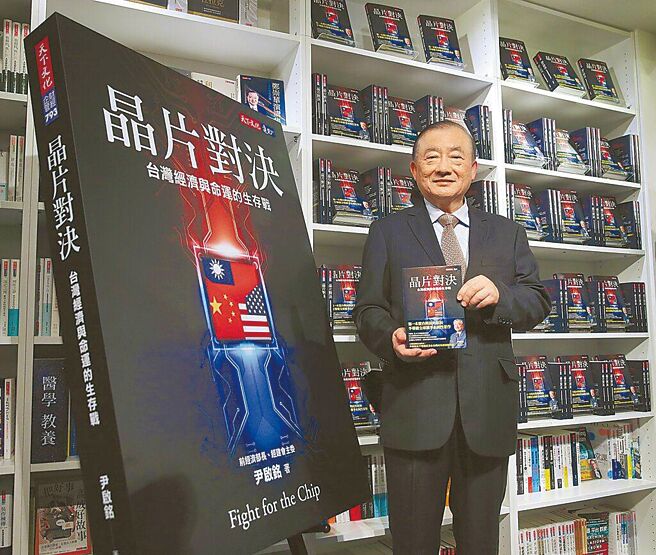

前經濟部長尹啓銘的新書《晶片對決:臺灣經濟與命運的生存戰》14日發表,以臺灣觀點解析全球半導體科技戰。(黃世麒攝)

晶片對決(天下文化出版)

2005年5月16日,美國《商業週刊》封面故事以〈臺灣爲何重要?〉(Why Taiwan Matters ?)爲題,報導臺灣高科技產業發展,聲稱若沒有了臺灣,全球經濟就無法正常運作。

文章描述臺灣資訊電子企業和美國科技大廠密切合作,臺灣廠商發揮產品設計和整合製造的彈性、創新優勢,不管訂單多寡,甚至小到只有10臺電腦的訂單,都能快速交貨滿足顧客需求。臺灣建立的優勢結合了企業文化和有效的政府參與,遠非廉價勞動成本所能及。

有趣的是,當時兩岸之間尚處於緊張狀態,陳水扁政府的臺獨與大陸主張的統一形成對峙,但兩岸同時也進行某些形式對話,促使局勢趨於緩和。處於夾縫中的臺商,希望能掌控供應鏈的設計和創新,而把大部分製造業務移往大陸。

該文指出,若要用培養第二供應商來取代臺灣已在產品設計中心和大陸工廠所建立的緊密網絡,至少需要一年半以上的時間,且須付出龐大代價,美國在資訊科技產業無法發展出沒有臺商參與的供應鏈。

如果將空間拉大,該篇報導實際是在描述從美國、臺灣到大陸所形成的一條產業創新走廊,載具是資訊科技產品,包括個人電腦、筆電、平板電腦及之後的智慧手機等。在這長河,美國掌握一頭一尾的科技和品牌行銷,臺灣扮演產品設計和供應鏈整合製造中心,大陸則是實現低成本生產的工廠,三者實踐高效率垂直分工,將新興科技快速轉化爲廉宜商品、滲透全球市場。

但是這條跨越亞太的創新走廊已逐漸產生質變,大陸因爲經濟快速發展帶來整體制造成本升高,另外大陸也漸次發展出本土供應鏈,加上美國客戶例如蘋果公司刻意培植在地供應商,臺商面臨轉移生產基地的壓力。恰逢2019年美中貿易戰進入白熱化,川普政府一波接一波對來自大陸的進口貨品實施懲罰性高關稅,包括蘋果公司等美國大客戶配合其政府政策將大陸產能部分移轉至其他國家,如河川遇阻改道,美、臺、中產業創新鏈開始鬆動;加上2020年新冠肺炎疫情猖獗,全球封城、封境四起造成產業鏈斷鏈,促使各國嚴肅評估如何強化供應鏈的永續,加大全球供應鏈變遷的壓力。

面對種種變局,臺灣必須掌握關鍵時刻以當前新的優勢產業爲基礎,打造第二條跨越亞太的創新走廊。

半導體尤其IC是驅動5G、物聯網、人工智慧、智慧製造、車輛自駕與新能源車輛等新興科技應用及國防武器創新的核心,掌握半導體等於掌控全球重要的經濟活動。臺灣在IC設計製造已經建立舉世矚目的地位。IC產業基本上分設計、製造、封裝測試三大部分,臺灣具上、中、下游高度整合的優勢,聯發科在IC設計排名全球第四,臺積電和聯電分居第一和第三,日月光和矽品亦分居第一、三位,記憶體和晶圓廠也有多家知名企業。尤其在晶圓代工,臺灣業者全球市佔率高達65%,臺積電先進製程更是領先其他競爭對手。

基於以上,第二條創新走廊的載具應在資通訊產品之上增加半導體IC,兩者相互結合尤可發揮提升競爭力的綜效。廊帶上游涵蓋美國、日本等技術先進國家,下游從大陸延伸到東協,構成一條從美國經東北亞、東亞到東南亞既寬且長的產業創新長河。在此廊帶上,美國擁有技術、專利、設備、品牌行銷,日本具有設備、特用化學品、材料、特殊用途半導體等資源,大陸和東南亞擁有廣大下游市場,臺灣居於廊帶承先啓後的樞紐位置。持續維持臺灣在半導體不可被取代的地位,可說是現今臺灣處於地緣政治唯一的出路。

臺灣的工業技術研究院因爲長期執行政府科技專案計劃以其成果衍生聯電、臺積電與世界先進等公司,將臺灣帶進半導體產業的領域而成爲國際知名研究機構,並將其在研發方面累積的技術協助企業創新發展。工研院的特色在於其有跨學門的研發組織,可以發揮技術整合的能力,並且長期以來政府賦予輔導民間的任務,以產業技術研發爲主,而非封閉在學術研究的象牙塔之中,與產業互動頻繁,成爲半導體產業重要的創新支柱。

面對美國的科技鎖喉,以及各先進國家致力尖端半導體的發展,半導體產業的競爭將愈來愈激烈,技術的推進突破將是愈爲困難,臺灣以其爲世界的半導體制造王國,必須再次以工研院作爲產業界研發創新的支柱,在科技研發經費予以長期穩定充分的支持,重新檢討組織、人員、運作方式,研擬未來研發策略,在共通性、個別企業進入障礙高、產業發展瓶頸,具有平臺效益等特性的技術研提開創性的計劃引領產業發展,並積極結合外國企業、研究機構的參與合作,讓工研院成爲與IMEC、SEMATECH等各具特色的國際創新平臺,與產業界共創臺灣半導體產業不可被取代的地位。(二之一)