淺談大陸青年失業率

圖╱中新社

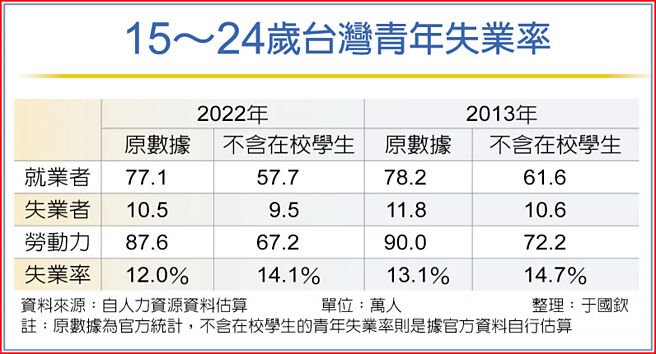

15~24歲臺灣青年失業率

大陸青年失業率停了五個月之後,日前恢復公佈,去年12月青年失業率(16~24歲)降至14.9%,比6月的21.3%降低許多,然而真的改善了嗎?很難說,因爲兩項統計內涵不太一樣。

兩者的差異在於新版的統計範圍排除了在校學生,也就是想兼差而找不到工作的大學生,過去算失業者,新版則不再列爲失業者,當然,找到工作的學生,也不列爲就業者,待其畢業後纔會納入統計。

版本不同 反映不同問題

大陸去年停止發佈青年失業率,被嘲笑蓋牌,日前恢復公佈又遭質疑是政治數據。事實上,不同版本的青年失業率,反映不同層面的問題,這就好比消費者物價與核心物價皆可衡量通膨,前者食、衣、住、行、育、樂皆在統計之列,後者不含蔬果及能源,藉以排除氣候、戰爭干擾,以之觀察通膨的長期走勢,我們不會因爲核心物價排除了波動大的項目就說它是政治數據,因此,嘲諷新版青年失業率爲政治數據,未盡公允。

當然,大陸青年失業率此次改版,理應讓新版數字回溯數期,使新舊版有個聯繫,纔不至於讓兩段期間資料各唱各調,2014年我們國民所得改版,從1993 SNA改爲2008 SNA,GDP大增6,000億,爲讓外界釋疑,主計總處就回溯七年做新舊版本對照,這對政府統計公信力,大有助益。

青年失業率的改版,衍生出一個有趣的問題,那就是不含在校學生的青年失業率,一定會比較低嗎?就理論和實務來看,未必。這就如同消費者物價與核心物價,風調雨順時消費者物價漲幅較低,然而只要颱風多來幾個,戰爭多打幾回,則核心物價會平穩許多。

我們以臺灣的資料來探討兩個版本的青年失業率,孰高孰低,我國官方雖沒有公佈大學生找工作的相關統計,但有公佈「含在學及肄業的大學以上學歷」就業、失業,也有公佈「取得大學以上學歷」的就業、失業,兩者相減即在校大學生的就業、失業人數。推論一下,在學及肄業的大學生會落在哪個年齡層?多數應該在15~24歲這個區間吧,如此運算一下,即可大概估出不含在校學生的青年失業率。

依此法所估得的2013年、2022年臺灣新版青年失業率(15~24歲不含在校學生),分別是14.7%、14.1%,比原版青年失業率13.1%、12.0%來得高,這一結論與大陸恰恰相反。這說明臺灣的學生有較多的打工機會,因此排除學生之後的青年失業率反而升高。由此可知,兩版的青年失業率孰高孰低,並非放諸四海皆準,國情不同,青年人偏好的差異,都會影響統計結果。

新舊版對照 提升公信力

依國際勞工組織(ILO)對勞動力的定義,只要在資料標準周找工作失敗,就是失業者,學生也好,社會人士也罷,都適用同一定義。大陸創編新版青年失業率,增加觀察面向,自然是好事,然而原版亦屬重要,最好予以保留或讓新版回溯數期以資對照,時間數列纔不致出現空窗期,果能如此,其政府統計公信力當可大大提升。

小檔案■失業統計以15歲以上(或16歲以上)民間人口爲調查範圍,分爲勞動力及非勞動力兩類,非勞動力是指在資料標準周沒有工作意願的人,有工作意願且去找工作者都算勞動力,校園裡的學生多數是非勞動力,但如果他們去找工作了,就屬於勞動力,找到了就是就業者,沒找到就是失業者。

小檔案■大陸國家統計局1月17日說明青年失業率改版的思惟:2023年我國16~24歲城鎮人口中,在校學生佔比6成多,近6,200萬人,在校學生的主要任務是學習,而非兼職工作,如果把在校學生包含在分年齡組內,會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起,不能準確反映進入社會真正需要工作的青年人的就業、失業情況。