小蔣看來很親民 侍從卻很怕他

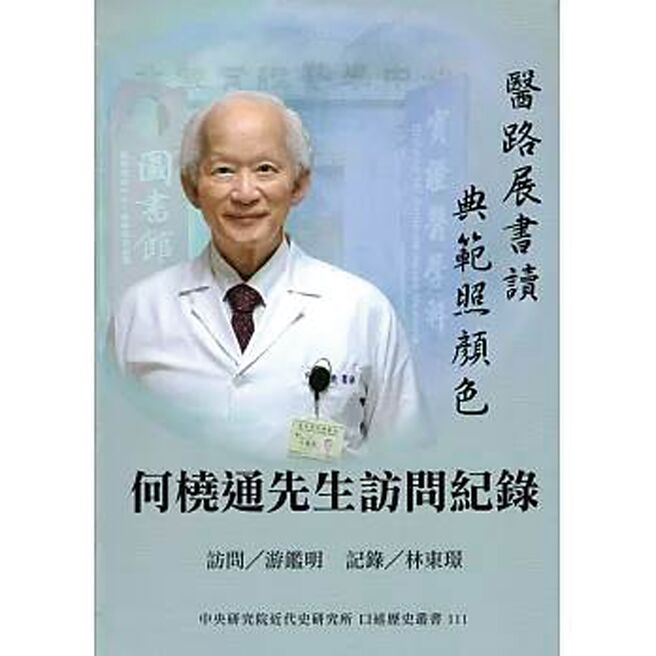

何橈通先生訪問紀錄(中央研究院近代史研究所)

(更多精彩內容 請看翻爆)

早年,蔣經國總統醫療團隊的醫師是新陳代謝科趙彬宇、金鏗年,據說經國先生常抱怨:「一天到晚就這兩個藥。」意思是他們好像只會開固定的藥,其他都不會;再加上兩位醫師年紀已大,經國先生有意換別的醫師進來。原本新陳代謝科另一位資深醫師是尹宗高,但他滯美不歸,內科部主任丁農於是指派年輕的心臟科姜宏霆醫師、腎臟科連榮達醫師進入團隊中。

1979年年底,丁農要我儘快回國,於是我在1980年進入蔣經國總統醫療團隊。剛接醫官時,經國先生在總統府召見我,問候我的母親,說:「辛苦你了,麻煩你了。」接下來就開始值班,跟我搭檔換班的是心臟科姜宏霆,他是我國防醫學院同班同學,多年後做到高雄榮總副院長,並在竹東榮民醫院院長任內退休。我進入團隊時,姜宏霆已在官邸多年,他爲人穩重沉默,絕不多話,我比較多話,直來直往。值班醫官睡在官邸裡面的單人房,跨過門檻就到經國先生的臥房,再裡面一點是夫人的臥房,樓下是餐廳。醫官的隨身包包裡裝了常備用藥和簡易醫療設備。

有一天,侍從人員幫經國先生梳頭,經國先生突然摔倒,他說:「他往某個角度望去,眼睛一黑就昏倒。」我研判可能是頸部脊椎長骨刺,身體姿勢變換導致骨刺壓迫血管、神經,若要證明我的論點,就必須照血管攝影,但經國先生說暫時不要,那該怎麼辦?我說:「不要轉這個角度就沒事了,若要轉這個角度、就轉身體而不要轉頭。」他試了一下果然如此,所以他覺得何大夫不錯,不用動手術,只要一個動作就解決問題。

我接醫官後,官邸配給我一部黑色公務車,然而,臺灣和美國的用路習慣不一樣,我在臺灣開三天就出車禍。當時我從中山北路下來,有一臺計程車硬插入我前方,我擦撞他的車尾,停在舊中山橋(現已拆除)上,明明是他錯,他卻找一羣計程車司機圍我,我逼不得已打電話給警察,七海官邸關心一下就擺平了。

記得有天,我突然接到海軍武官顧崇廉的電話:「明天我們要到對岸去,服裝準備一下。」我正要問什麼對岸,電話「啪」一聲就掛掉了。隔天坐飛機到金門,軍營牆壁都是花崗岩,金門防衛部司令官請我們吃飯,醫官跟總統同桌,我在經國先生面前把酒瓶拿過來,後來才知道,我的動作太粗魯,我應該站起來,繞過總統身後去拿酒,而不是在他面前動作。

當時空軍武官丁滇濱給蔣經國總統看新聞稿:「總統日前訪問金門」,總統把「日前」改成「昨日」,丁滇濱建議改回「日前」,敵人才猜不到總統是否人在金門。但總統不說話,只是笑。丁滇濱說:「他越笑,我越發抖,很恐怖。」他的意思是,總統已經在冷笑,不會再改用字遣詞,示意武官不要再表達意見。小蔣對外表現看起來很親民,其實侍從人員都很怕他。

還有一次,一羣高級官員在官邸用餐,外交官周書楷給經國先生建議:「如果失眠可以吃黑棗、喝點酒。」我在旁聽了就說:「可以喝白蘭地。」沒幾天,蔣緯國打電話給我:「你說要給我哥哥喝白蘭地,哪種白蘭地?」我說:「拿破崙(Napoleon)。」他說:「拿破崙?拿破崙很多種!」我說:「人頭馬(Remy Martin)。」他說:「你講人頭馬我就知道了。」這表示蔣緯國很懂酒。

有一天,蔣緯國來官邸找經國先生,由攝影官高稚偉拍合照,蔣緯國摟着經國先生的肩膀說:「先跟哥哥照一張。」接着後退一步、立正站好說:「跟總統照一張。」

蔣經國總統罹患糖尿病和攝護腺肥大,攝護腺手術不找外國醫師治療,而是由我們的老師鄭不非開刀,他是臺北榮總泌尿科主任,經驗豐富。

鄭老師開刀很細膩。我出國前就跟鄭老師相處過,那是一個腎上腺瘤病人,鄭不非把肚子打開,沒看到瘤,就結束手術。但病人還是不舒服,我請鄭不非再開一次,他就罵我:「我都開進去沒看到瘤,你還叫我開!」我覺得他開刀的位置太低,建議他:「你可能要往上拿掉兩根肋骨看看。」他開玩笑地說:「你還教我開刀啊!」不過他還是聽我的意見,再次動手術,往上一點果然就看到腎上腺瘤了,從此我跟鄭老師建立了交情。

有一次,經國先生次日要開刀,我跟鄭老師前一晚睡在六病房,那時章樂綺剛從美國拿碩士回來,負責營養調配,她對醫療不熟悉,就聽我指揮,章樂綺問我:「今天喝蜜豆奶好嗎?明天喝別的好嗎?」我每次都說:「可以。」其實在老師的眼裡,我們兩個是很年輕的營養師和醫師,就像小女生、小男生一樣。

我跟鄭老師講:「明天開刀,你要早點休息,不要東想西想,我們都準備好了。」他說:「是嗎?我們明天是要開刀嗎?」我說:「是啊!你主刀啊!」那一晚,鄭不非每隔幾分鐘就把我搖醒:「確定嗎?明天要開刀嗎?你真的確定嗎?」他一直問,我一直回:「沒問題,放心!」一整晚都沒怎麼睡。隔天開完刀,經國先生髮燒了,鄭老師大聲抱怨給經國先生用的食鹽水牌子不好,我就跟他說:「小聲點,如果被總統聽到就不好了。」(三之一;摘自《何橈通先生訪問紀錄》)