行業研習社》中國式現代化:第三波(林輝煌)

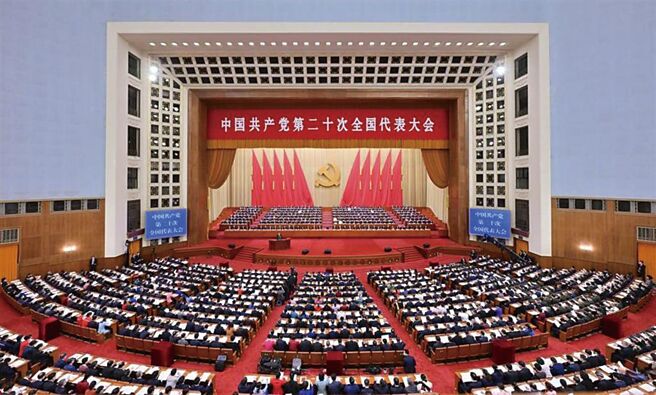

(圖/新華社)

二十大的召開顯然具有歷史性的意義。按照官方的說法,中國共產黨第二十次全國代表大會,是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新徵程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。在二十大報告中,「中國式現代化」是一個被反覆提及的核心概念。爲什麼在這個時點提現代化?如何理解現代化及中國式現代化?對這兩個問題的解讀,將有助於我們更好地把握二十大報告的精髓。

1 第三波現代化?

爲什麼這個時候提出中國式現代化?一方面是因爲新中國成立以來,兩波現代化的浪潮從根本上改變了舊中國落後的面貌,而這兩波現代化浪潮都具有非常鮮明的中國特色,不是對其他國家現代化道路的照搬照抄。中國的鉅變表明,中國式現代化是完全可行的。另一方面則是因爲經過了兩波現代化的浪潮,特別是40多年來的改革開放,中國的發展進入到一個全新的領域,各種挑戰層出不窮,包括新冠疫情肆虐和國際緊張形勢。

關於當前中國面臨的挑戰,二十大報告是這樣論述的:世紀疫情影響深遠,逆全球化思潮擡頭,單邊主義、保護主義明顯上升,世界經濟復甦乏力,局部衝突和動盪頻發,全球性問題加劇,世界進入新的動盪變革期。中國改革發展穩定面臨不少深層次矛盾躲不開、繞不過,黨的建設特別是黨風廉政建設和反腐敗鬥爭面臨不少頑固性、多發性問題,來自外部的打壓遏制隨時可能升級。

如何有效應對這些挑戰,並沒有現成的經驗可循,只能繼續探索中國式現代化的道路。

按照二十大的說法,從現在起,中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

換句話說,中國正處於第三波現代化的浪潮之中,面臨的是如何進一步深化高質量發展的挑戰。因此在我看來,要準確把握二十大報告的精髓,關鍵就在於準確理解中國式現代化的內涵以及中國式現代化與第三波現代化之間的關係。

2 中國式現代化的內涵

2021年7月6日晚,在來自160多個國家的500多個政黨和政治組織的領導人蔘加的中國共產黨與世界政黨領導人峰會上,習近平總書記在主旨發言中指出,中國共產黨將團結帶領中國人民深入推進中國式現代化,爲人類對現代化道路的探索作出新貢獻。同年11月,黨的十九屆六中全會審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》指出:「黨領導人民成功走出中國式現代化道路,創造了人類文明新形態,拓展了發展中國家走向現代化的途徑,給世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了全新選擇。」

關於中國式現代化的內涵,二十大報告進行了全方位的闡釋。首先,中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化。中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導,中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導。中國共產黨的領導是中國式現代化之所以可能的前提條件,甚至在某種程度上可以認爲,中國共產黨本身是中國最具現代性特徵的力量,這種現代性就體現在對世界普遍性和中國特殊性的結合上。

其次,中國式現代化是人口規模巨大的現代化。中國十四億多人口整體邁進現代化社會,規模超過現有發達國家人口的總和,艱鉅性和複雜性前所未有,發展途徑和推進方式也必然具有自己的特點。現代化的範疇包括物的現代化、制度現代化和人的現代化,但是歸根結底是人的現代化。一個超大國家的現代化,最難的地方就在於讓所有人整體實現現代化,這是中國式現代化的最大挑戰。

第三,中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求,也是一個長期的歷史過程。讓所有人整體實現現代化,基本的要求就是共同富裕,而不是一部分人富裕,另一部分人貧困。要做到這一點,對於所有國家都是不容易的,尤其是人口大國。這就涉及到城鄉之間、區域之間、階層之間的財富再分配,缺少強有力的國家統籌能力,這個目標就不可能實現。

第四,中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。物質富足、精神富有是社會主義現代化的根本要求。除了物質層面的共同富裕,中國式現代化也強調精神層面的健康發展,後者是對人的現代化的根本性規定。實際上,沒有精神層面的富有,物質層面的富有也很難持續,甚至會引發各種社會問題。

第五,中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。人與自然是生命共同體,無止境地向自然索取甚至破壞自然必然會遭到大自然的報復。以大自然的破壞爲代價的發展,不是一種可持續的現代化模式,最終必然會反過來損害人本身的利益。從這個意義上講,中國式現代化不能是簡單的人類中心論,尤其是隻考慮短期利益的人類中心論。

第六,中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國不走一些國家通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路,那種損人利己、充滿血腥罪惡的老路給廣大發展中國家人民帶來深重苦難。堅持人類命運共同體的理念也許是中國式現代化最爲獨特的一種內涵。不少國家的現代化道路都是以犧牲其他國家人民的利益爲代價的,這種現代化從本質上講並不具有道義性。

總結來說,中國式現代化就是要實現人民羣衆的身心富足和利益共生,這是對人的現代性的基本界定。要實現身心富足,離不開國家資源在物質世界和精神世界之間的均衡配置;要實現利益共生,更離不開國家資源在城鄉之間、區域之間、人與自然之間、國家之間的均衡配置。從這個意義上講,中國式現代化對於國家的統籌能力具有內在的需求,而堅持中國共產黨的領導則是保障國家始終具有統籌能力的關鍵所在。

3 統籌型現代化

需要指出的是,中國式現代化是逐漸發展的過程,而不是一步到位、一成不變的。也就是說,中國式現代化是中國人民在追求發展的過程中逐漸形成的一種模式,而不是一開始就有明確的路徑和方法。甚至現代化的目標本身也是不斷更新的,是隨着經濟社會本身的變化以及人民羣衆對美好生活的需求的提高而不斷進行調整。目標的調整,往往也就意味着發展路徑的變化;人們的認識水平,現有的資源結構,也會影響發展的路徑。

例如在前三十年,現代化的首要目標是建立完整的工業體系,這是由當時的國內外環境所決定的。因爲資本主義國家的封鎖打壓,以及當時國內一窮二白的經濟底子,要想在世界民族之林獲得一席之地,中國只能採取權力集中的方式來推動第一波現代化,集中一切資源支持工業發展。我們可以把這一波現代化稱作「集權型現代化」,在當時的條件下,沒有充分的集權尤其是中央集權,就不可能在三十年內建起完整的工業體系。當然,在前三十年的發展過程中,分權化的改革時常出現,而且每次改革都增加了地方的分權,但是在整體的資源配置和權力運行體制中,集權始終是佔據主導地位的。

改革開放以來,現代化的核心目標是實現經濟的全面快速發展,改變多數人的貧困處境。當時的國際形勢以和平與發展爲主流,全球資本流動給中國特別是沿海地區的發展帶來了歷史的機遇。正如前文所言,前三十年積累下來的工業底子和人力資本,在改革開放的春風中得到了極大的釋放。一方面是對前三十年過度集權的體制的反思,另一方面是爲了最大限度放活經濟,中央不斷推進分權化的改革,從而提高地方的經濟活力。這是中國的第二波現代化浪潮,我們可以稱爲「分權型現代化」。

「分權型現代化」在激活地方經濟活力方面確實發揮了巨大的作用,但是也帶來了一些負面的後果。首先是地方之間缺乏深度合作,甚至存在惡性競爭,每個城市都試圖建立完整的產業體系,彼此之間形成行政壁壘和市場壁壘,這對於高質量發展顯然是非常不利的。其次,分權型現代化偏於經濟發展,在人和社會的全面發展以及應對重大經濟社會風險方面則存在明顯的不足。正是爲了解決這些問題,近年來黨和國家就如何更好發揮政府這隻有形的手進行了大量的改革探索。我認爲從現在開始,中國將出現第三波現代化浪潮,即「統籌型現代化」。這一波新的現代化浪潮強調的是,通過強化國家統籌能力來實現人民羣衆的身心富足和利益共生。

需要指出的是,「統籌」並不等於「集權」。統籌強調的是國家引導下各方力量的協商治理,一方面是要發揮國家的元治理功能,另一方面則要確保各主體充分參與到國家治理的過程中,從而實現多元目標的有效平衡。集權強調的是各項權力在國家層面的匯聚,由國家直接進行資源配置和關鍵決策,其他主體則是被動地參與到國家治理之中。從這個意義上講,統籌是介於集權和分權之間的治理體制,既要強化國家本身的能力,又要強化其他主體的參與能力;既不是號令集於一身,也不是號令碎片化。

統籌型現代化的道路如何走下去,我們並沒有現成的經驗可用。自主探索而不是照搬照抄,這本身就是中國式現代化的重要特徵。可以預見的是,以強化國家統籌能力爲核心的第三波現代化浪潮,是實現中國經濟社會高質量發展的必由之路。二十大報告明確提出,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,發展是黨執政興國的第一要務,沒有堅實的物質技術基礎,就不可能全面建成社會主義現代化強國。必須準確貫徹新發展理念,加強國家統籌能力建設。

例如在鄉村振興工作中,要統籌城鄉融合發展,暢通城鄉要素流動;統籌區域協調發展,健全主產區利益補償機制;統籌鄉村基礎設施和公共服務佈局,建設宜居宜業和美鄉村。

在不同的時代使命和歷史條件下探索適應性的發展道路,最終走向人民羣衆身心富足和利益共生的未來,這就是中國式的現代化。我們的理論研究應當聚焦於此,只有這樣才能真正迴應時代的聲音,只有這樣的理論纔是真正來自人民、爲了人民、造福人民的理論。

(作者爲華南理工大學公共政策研究院研究員、院長助理)

(本文來源:「行業研習社」公衆號,授權中時新聞網刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※