得痔

極地幻夏。圖/李冠河

(寶瓶文化提供)

算工作算感情算髮財,我在各門派算命仙桌前問過無數回診,帶着哪一種身分而來,就算殊途,也都同歸於盡。其實人活着不就寥寥幾筆,問來問去就這麼幾件事。當然三十歲以前怎麼活纔是活,排序還不太一樣,以價計時去論命,總先急着問感情再問工作,對發財不抱希望,到末還剩些零星時間,再請仙人們算算疾厄。

這排序多奢侈當年我是不明白的。有餘裕的人多半很難感知餘裕,在所有能光宗耀祖的人格特質中,餘裕可能是最黯淡無用的一個。

年少時祈福,誰也不會蓄勢待發地去許什麼此生要做有餘裕之人這樣的願望,未免太沒志氣。況且餘裕多半先要有匱缺發生,立在風暴眼中心,望着四周被掃蕩成荒地的原野,對於剩下來的一方寧靜才容易生出富足心。

所以說要能感受到那富足心,還得先站進風暴裡。

於是,二十幾歲感覺自己簡直什麼都不缺的時候,像個土豪去提領健康,沒日沒夜暴飲暴食,終於過早迎來胃食道逆流偏頭痛齒牙動搖記憶力衰退下體雙道發炎骨盆位移乾眼症,或者中醫皺眉經常說起,你就是體內溼氣太重,所以小腹太腫。諸如此類,教我疲累時心神溼透的新傷舊疾。

這才搞懂十幾二十歲的命,是用現金卡揮霍,存款始終有限,而債務必得清償。

剛剛走進暴風圈的三十歲,那一年,意外在算命施論命館徹底改命以後,我每年都定期回診。說到改命,許多人去問命大概都不會甘願停留在預知而已。必須知命而後能改,善莫大焉。可是又常常在確診一個厄運連連的未來後,無力購買大師祭出的開運水晶發財聚寶盆轉運天珠,那便是算命後動物性感傷了。

但我的改命之旅完全不是這麼回事。

虛歲三十第一次拜訪論命館,起初也不真是爲了解惑,更多是做田調找題材。彼時,我計劃寫一系列算命文,還認真申請了創作補助,在預算表一筆一筆刻上算命費,自己都覺得好笑。計劃通過後,正式與命運交手,拿自己命運臥底的寫作計劃,蓄勢待發,於是四處找朋友介紹靈驗的算命師。從友人老琦那裡聽來一間還沒開始有名,價格與地理位置非常理想,又不需爲了搶預約名額向誰卑躬屈膝的命館,自然成爲我的問命初體驗。「而且他說我跟女生在一起比跟男生好。」老琦抓着我的手不忘補充,原來是一間同志友善的命館。

可是,就在那一天,本來我被家父算得一身好命,結果,算命施使用他獨門研發的密技:經緯度和朔校正術,給改成了一張苦海女神龍的盤,我沒聽過改命是越改越悲情。但他隨即拿出一疊唐代文獻佐證,還說得頭頭是道,文本分析,指出我巨門、左輔、擎羊擠在夫妻宮,一生苦戀,但實在怨不了天,都是個性使然,咎由自取。

研究生如我雖然冷汗一捏,內心兵荒馬亂,眼看算命施文獻回顧做得紮實,研究方法清清楚楚,不由分說就信了命了。更何況,上論命館前,我在全國碩博士論文期刊網意外找到算命施以《易經》爲研究對象的碩士論文,立即下載,讀起來那可是津津有味,此等論命法實在太對研究生胃口。

不過,算命這一門說故事的技術,命理師就着星宿座落位置、移動路徑,有一說一,不允許太多自由發揮,以免過度詮釋。只是去問命的人,誰不深深希望在有限中抄寫一個安身的方法。說起來,也許與信仰相去不遠,還可與看病相提並論。論命時,人們之所以願意垂首、願意臣服、願意服下苦藥後還合掌膜拜,不過就是茫茫人海中,想求個水不覆舟,現世安穩的處方。

偏偏算命施搖頭。你這命其實談不上壞,只是太愛睏頓掙扎,要等老年纔會真順遂起來。

明明沿路找寫作題材而來,卻像是被診斷出隱疾那樣,一時感覺擱淺,又在診斷書裡被命運賦權。離苦得樂是修行,但原來病與苦還是自己眼睜睜挑選來的。從此意志上真正成了一尾天樑坐命,乘風破浪的女神龍,練習看向自己的壁癌,苦海中游出花來。那一年,我結了婚,說不清楚究竟是順命還是改運,從此以往,感覺能揮霍資本的年年淺薄下去,是健康的,也是情緒的。因此逐漸懂得心神溼透時,認輸,把問命當搏命,養成年年回診的慣習。

後來我帶六十餘歲的老母去算命。她經驗老到,簡直把論命館當復健科經營,一個疾厄宮從廳堂到臥房整宮室問個明白仔細。老母就像覈對購物清單一樣,逐條問完自己的病後,又追問了阿婆的病,幸好長命百歲。再乘勝追擊問我的病,也就是不甚出奇的文明症。最後加碼問老父親的病。我想這太像我媽了,總是操煩着我們的病直到她操煩成病,她便是這樣一個連算自己的命都要把整個家攏在一起的人。這時候,算命施破例拿出Google地圖,詢問新家地址,原來看病還要結合風水。端詳甚久,曰,此地庇廕兒孫,福報代代相傳。「只是啊……」算命施頓了一頓,停一個尋找措詞的空拍。「只是呢,住在裡頭的男性,要是到了老年,容易血管爆裂,如果要長久居住的話,不可不慎。」

我想到老父便是血壓高、血糖高、血脂高的標準三高患者,忍不住大叫一聲,暗想新家就算庇廕子孫,也斷斷不可長居。

轉頭看老母,她此時卻異常安靜,像是在心底繪製命運轉盤,重新運算該庇廕誰該犧牲誰的排序。不知道她的夫妻宮裡是什麼樣的風景?但我對前去探勘壁癌突生疑懼。結果,相較起算疾厄宮非得問個明白仔細,六十餘歲的女人算起夫妻宮,是走馬看花,匆匆逛過,又催足馬力,回頭細細追問起弟弟前個月歪掉的尾椎骨。

去年,我命兇險。算命師說身強體健,倒是有骨折之劫,過馬路易被車撞。於是我天天嗑鈣片,爲未來的斷腿儲蓄。

倒是真正惱人且普遍的病,無論哪位仙人,也都沒聽他們提起。那是各種意義來說,都真正尾大不掉的痔瘡。其實論命師告訴你怎麼活,主要還是爭取補足缺損,誰不將年年有餘當作祝福。可痔瘡是這樣一個尷尬的多餘,發作起來簡直不能當它是什麼鬼祝福,還羞恥到不能向神仙傾訴。不過這徵狀多走多勞動的人少有,那麼,常常久坐納涼人的命,好像也真的不得不說頗有餘裕了,只能視爲一種償還。

誰知老母卻是一派雍容,勇往直前問落去:若母女得痔,有無大礙?深怕女隨母命那樣的問法。我一口涼水含着,差點飛噴出去。算命施頓了一頓,這才悠悠談起,八字火炎土燥易患痔瘡,屬於先天不良,應後天補強,多多飲水,是爲上策。原來命理還是無差別地看顧着那些被看作不潔的,羞於啓齒的器官與病症啊。

老母搖頭,十女十痔,八字除論庚金主大腸,也該論子宮擠壓直腸,論經前腹瀉論月經失血便秘,論妊娠內臟大挪移論月子久臥久坐不起。最要緊的,還是要論論那些壓在心頭,到不了口,鬱結成塊,原以爲能共生,日裡行走卻突然隱隱痛起來還血不能止的傷痛。六十餘歲的女人論命不怕髒,苦心經營,事無鉅細,就地取材,以身體爲田野坐鎮疾厄宮,才真是一尾強健的女神龍。論起病,說的都是心,說起心,又都是實實的身體。

後來少帶人算命,怕意外見人鬱結成塊的,不如等人開口。

我陪過親密的人去醫院治療痔瘡,一次奇異的陪病經驗。診間門沒關緊,對方在裡頭問命問得是戒慎恐懼。但醫生大聲追問排便習慣、肛門疼痛指數,也算得是頭頭是道。我想,在關係裡我總害怕自己是增生物,也的確經常敏感於自己的多餘。只是那一次在診間外,我感覺對方命裡最難論的壁癌,竟突然就交到自己手裡,火燙燙的,不多不少,裡應外合,心中突然也生出片刻餘裕。

不過,關於陪病/命,最慘烈的一次,還是三十一歲那年,算命師對着A男的疾厄宮驚呼哇喔太特別了,沉吟許久,方纔說出:「你恐怕要小心性病。」A男撓頭傻笑,算命師忽然擡眼看我,意識到了我也在診間內,尷尬到收拾不了自己。又是一個尋找修辭的空拍,才忙不迭道,上公共廁所可能要謹慎喔別碰到馬桶喔。

雖然至今仍不清楚是什麼樣的機緣,纔有可能在公共廁所與尿斗摩擦生病。但對算命施的故事新編,畢竟也感受到許多的善意,因而心生感激。

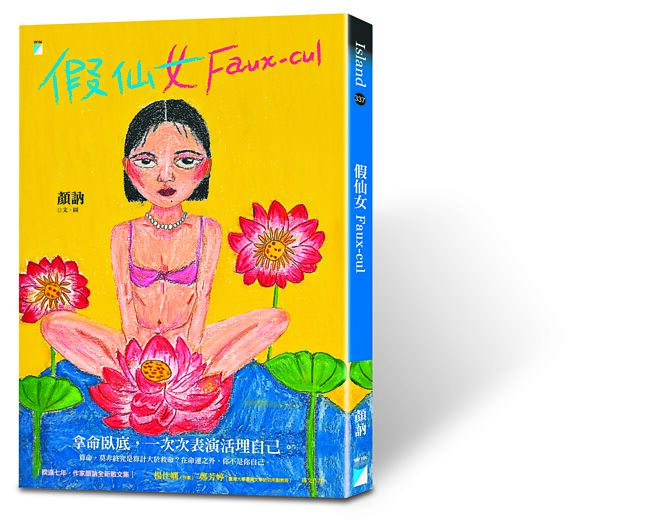

那次,我是陪新婚不久的丈夫去算命。(本文摘自《假仙女Faux-cul》一書,寶瓶文化提供)