健康飲食保護肝胃腸

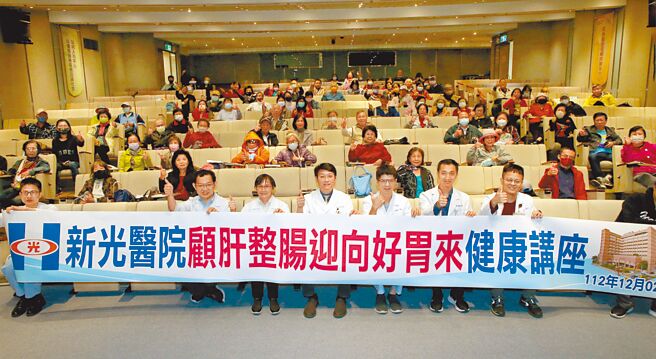

「旺旺中時生活講堂-健康系列講座」,由新光醫院胃腸肝膽科張麗文醫師(左三)、廖俊堯醫師(左二)及賴冠宏醫師(左五)主講「顧肝整腸 迎向好胃來」,胃腸肝膽科孫灼基主任(左四)致詞,民衆反應熱烈。(趙雙傑攝)

新光醫院胃腸肝膽科張麗文醫師主講「肝炎和脂肪肝保健」。(趙雙傑攝)

新光醫院胃腸肝膽科廖俊堯醫師主講「胃食道逆流」。(趙雙傑攝)

新光醫院胃腸肝膽科賴冠宏醫師主講「糞便潛血-大腸癌」。(趙雙傑攝)

你的內臟健康嗎?現代人生活型態改變,肥胖比例增加,小心疾病悄悄找上門!肝臟是沉默的器官,臺灣脂肪肝盛行率高達3成;胃食道逆流盛行率快速上升,已經成爲國民健康議題,可能演變成食道癌;臺灣每13人就有1人罹患大腸癌,不良的飲食和生活習慣是最大危險因子。

本報日前與新光醫院合辦「旺旺中時生活講堂」,邀請胃腸肝膽科醫師張麗文、廖俊堯、賴冠宏分別主講「肝炎和脂肪肝保健」、「胃食道逆流」 和「糞便潛血-大腸癌」,全方位提供民衆預防保健知識。

國內每年約有1.1萬人罹患肝癌,B、C型肝炎是目前發生慢性肝病、肝硬化、肝癌的主因,但正在有效控制中。張麗文說明,臺灣在新生兒全面施打B肝疫苗後,幼兒B肝帶原率從10%降到1%以下,且近年B肝治療也有革命性的進展,可壓制病毒到測不出來的程度;健保署2017年提供C肝口服新藥後,預計未來感染C肝人數將大幅降低。

隨着疫苗普及與口服藥物進展,B、C肝兩大病毒性肝炎逐漸獲得控制,甚至有望清零,相較下,脂肪肝的威脅節節升高!張麗文指出,脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病,約4分之1的肝癌和脂肪性肝炎有關;酗酒、肥胖是引發脂肪肝的兩大原因,將成爲新一代肝病威脅。

張麗文指出,脂肪肝可能導致脂肪肝炎,長期反覆發炎恐進展成肝纖維化,平均每7年增加一級,到第四級時形成肝硬化,之後每年有3%到4%罹患肝癌的風險。幸好脂肪肝是可逆的,早期診斷治療並搭配飲食和運動,就有機會恢復正常。

現代人生活習慣改變、肥胖比例增加,胃食道逆流的盛行率正在快速上升,據統計,全球約有13%的人每週至少經歷一次胃食道逆流症狀。廖俊堯指出,胃食道逆流典型症狀包括胸口灼熱感(俗稱火燒心)、胃酸逆流(俗稱溢赤酸),且可能伴隨沒有消化完全的食物殘渣。

肥胖、抽菸、喝酒、愛吃宵夜、飲食重口味、情緒壓力大,都是胃食道逆流的風險因子,另外如使用氣管擴張劑、三環抗憂鬱劑、鎮靜安眠藥、高血壓藥物、女性荷爾蒙(如黃體素)等藥物,也可能引發胃食道逆流。廖俊堯提醒,胃食道逆流可能造成其他問題,如食道發炎、潰瘍、狹窄,食道黏膜病變,甚至食道癌,不可輕忽。

廖俊堯說明,胃鏡是臨牀上普遍用來診斷胃食道逆流的工具,但若是內視鏡無明顯發炎或是用藥後症狀改善不佳,就比需靠食道酸鹼值與逆流偵測來排除「假逆流」。治療方面,以生活習慣調整與口服藥物爲主,若反應不佳或是停藥容易復發,則可考慮手術或內視鏡治療。

臺灣平均每13人就有1人罹患大腸癌,不良的飲食和生活習慣是主因。賴冠宏表示,高達9成的大腸癌發生在50歲以上,燒烤、油炸、紅肉等不良飲食習慣,以及抽菸、喝酒、肥胖都是危險因子;多數患者初期無症狀,中後期可能出現排便習慣改變、血便、不規則腹痛、不明原因貧血或體重減輕等症狀。

賴冠宏提醒,糞便潛血檢查可發現肉眼看不到的微量血液,建議50到74歲民衆每2年檢查1次,可降低35%的大腸癌死亡率,如篩檢結果異常,務必在6個月內接受大腸鏡檢查,及早揪出大腸潰瘍、息肉、痔瘡、大腸癌等疾病。