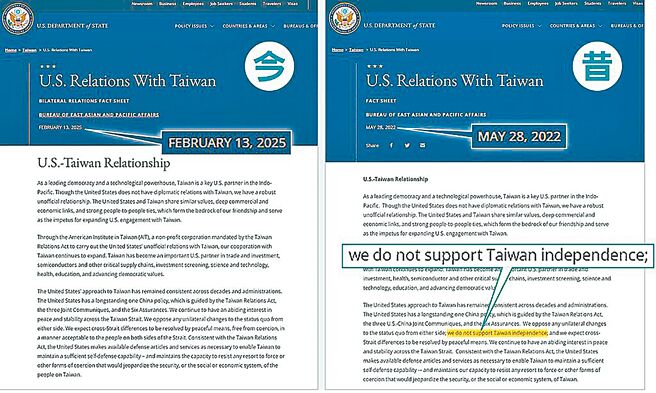

美刪「不支持臺獨」 不必蹚渾水

(圖/摘自美國國務院官網)

近期,美國國務院官網內容中刪除「不支持臺獨」的文字,這是俄烏戰爭以來,美國官網第二次進行類似的操作,第一次是發生在俄烏戰爭爆發之際,在中美博弈的過程中,美國逐漸放棄將臺灣烏克蘭化的方案,隨着中美軍事競爭的白熱化,美國國務院自行將這段文字撤除。

比較這次操作,特殊處在於「搭配」了國務院表達的:「期望兩岸分歧能以和平方式解決,以及『以海峽兩岸人民能夠接受』的解決方式化解」這一立場的表述。有解讀認爲,這等於美國接受了大陸「對於臺灣未來具有的發言權」,也有評論從烏克蘭「自廢武功」,到任人擺佈與宰割的角度,連接到臺灣的未來,擔心臺灣「被戰爭」、「被交易、乃至最終不能上談判桌」。

更有看法從地緣政治角度,判斷未來川普政府極有可能與中國達成「美中第四個聯合公報」,認爲中美地緣戰略關係將變化爲:「太平洋東岸屬於美國,美國允許中國在太平洋西岸擁有自己的戰略利益」(香港《中國評論》)。

美國國務院官網刪除「不支持臺獨」的文字,「無風不起浪」,必然有其考慮,但就美國目前的內外環境而言,客觀上處在暴風雨前夜,因此尚不能說這文字的增減,代表了美國新政府對臺政策的調整,或者外交上對美臺關係發展趨勢的考慮。從美國國務院政策尺度的把握看,大概追求三個目標:一是給民進黨當局「及時打氣」,使其能夠「支撐局面」;二是在未來兩岸關係中,給美國「找位置」;三是從亞太地區安全格局角度,對中國進行試探。包括臺灣問題的解決。

第一,民進黨兜售的「中國威脅論」,越來越沒有市場。這是爲什麼說美國國務院是給民進黨當局「及時打氣」?民進黨從蔡英文執政開始,就把「面臨中國威脅的危險」,作爲臺獨執政的基礎,擔任臺灣領導人的首要條件就是「領導臺灣面對外部中國大陸的威脅」,戰略上實行「聯美抗中」。俄烏戰爭期間,當時的臺灣「外長」吳釗燮在美國《外交事務》期刊發表「捍衛烏克蘭、保衛臺灣」專文。

賴清德執政後,烏克蘭有可能淪爲交易品的前景,使其對臺灣不利的因素先後浮上臺面,然而賴清德當局仍然「冥行盲索」,堅持「親美抗中」,堅持「中國威脅論」,甚至發展到「中國入侵論」。試圖用「中國威脅」吸引美國的支持,以此來掩飾其施政無能、政治惡鬥,以及民進黨在兩岸關係的發展中所處的困境。這樣的處境與條件下,美國擔心,民進黨當局有可能「撐不住」。

第二,美國發出「接觸政策」信號,希望在未來兩岸關係中,扮演「中間人」。俄烏戰爭接近尾聲的現實,一方面顯示國際安全上,仍然呈現「大國不一致」的格局。另一方面,也顯示美國發動代理人戰爭的能力已經受到節制。美國沒有承認多邊世界,但美國爲維持並「創建」其所需要的世界秩序,沒有將中美關係定義爲全球意義上的「民主與專制」的衝突,而是發出「接觸政策」的信號。同時,實際上也發出了希望在兩岸和平統一的過程中,給美國「找位置」的信號。

第三, 中美關係的現狀和走勢,處於可進可退的態勢,可以用(so far so good)來描述目前的中美互動。之所以這樣判斷,一是川普對自己的定位出現變化,從第一次執政時期的「政治素人」、「交易者」,調整爲「有經驗的領導人」(見其競選口號)。在中美關係上,也許川普有他自己「更成熟的想法」。二是川普這種姿態,有助於從中美關係十年的角度,看待中美關係的重新接觸。

上述分析足以說明,美官網刪除「不支持臺獨」這段文字,影響有限。任何想在臺灣問題上「攪渾水」的企圖,也將受制於現實。(作者爲上海臺灣研究會研究員)