臺灣人在大陸》留守兒童長大了

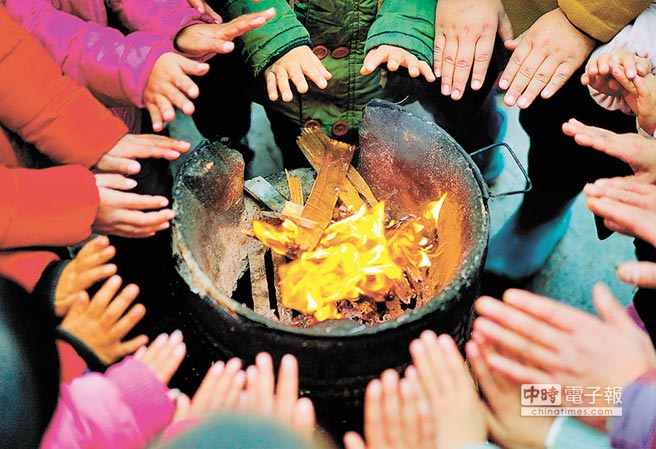

因父母外出打工,留下不少留守兒童在村裡沒人輔導。圖爲南昌一羣留守兒童們圍着火爐取暖。(新華社資料照片)

大陸的經濟從1980年代朝向改革開放之後,大量的內地農民工往沿海的城市涌入,而因爲戶籍的問題,或者於大城市謀生不易更何況安家等問題,很多的孩子被送回老家給家裡的爺爺奶奶或者是外公外婆照顧,每年就只能等到過新年的時候,才能夠見到每年返鄉一次的父親與母親。

我忘記是哪個電視臺的介紹,反正我個人對於留守兒童的印象,就是穿着厚厚的棉襖、頂着凍紅略帶乾燥的臉頰、鼻子下面不小心還有着兩管小小的黃色鼻涕的孩子,站在小小農舍前面呆呆的望着鏡頭,像是望着遠方父母的童稚眼神。

時間的長河一直往前流動,而那羣孩子也漸漸長大了,有的跟着父親與母親的腳步,成了第二代的出門打工仔,然後把第三代留守兒童送回老家,但是也有出現愛斯鄉斯土的孩子。

最近我們部門內來了一個小夥子,1997年出生大學四年級就已經通過司法考試,然後馬上投簡歷,認真開啓職業生涯。我心中就出現一個大哉問,一個這麼積極認真規畫自己人生的孩子,怎麼會想要留在內地的都市,不會想要去北上廣深闖闖呢?

我用我既定的印象問了這個孩子這個問題,他的回答很讓我意外,他說他是個留守兒童,父親與母親長期在廣東打工,而且其實已經在那邊安家了,也帶着弟弟在廣東生活,這幾年來也一直試着把他接過去,但是他不肯。

這位可愛的小夥伴說,他從小在老家長大,是爺爺奶奶與親戚們的照顧下長大的孩子,他喜歡老家的一景一物,所以壓根就沒有什麼北京夢、上海夢之類的,他的夢想就是在老家附近的都市上班,老家有人有任何的需要,或者有人結婚,他都可以回去幫忙,還很開心跟我分享,上週他堂哥結婚,他就回去幫他堂哥開車,眉眼之間盡是笑意。他的回答激起了我的反思。

可能是內地的環境進步了,縱使不移動到沿海的大都市,其實在家裡附近的都市也是可以過上不錯的生活,較爲緩慢的生活步調、令人可親許多的房價、還可以不用面對與原生環境完全切斷的人際疏離,雖然工資低了點,但是也是另一種人生選擇。

或者是,另外一種無極必反,幾代人的漂泊之後,就會出現安土重遷的反思。時代的巨輪一直往前滾動,而大陸年輕人對於人生的選擇,好像除了離家萬里打工之外,已經出現了不同的選擇。

(廖姿婷/執業律師)