爲何要把雄安建成一座大學新城

規劃好、建設好雄安新區是一個龐大的系統工程,需要發揮大學的關鍵作用

爲何要把雄安建成一座大學新城

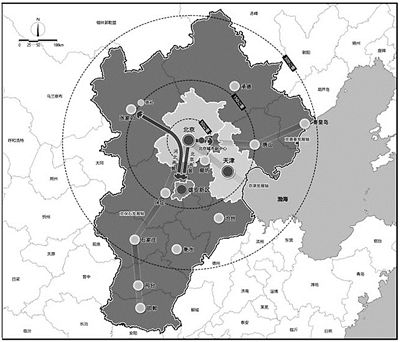

圖片來源:新華社

《河北雄安新區規劃綱要》

重點承接著名高校在新區設立分校、分院、研究生院等;建設世界一流研究型大學,培育一批優勢學科,建設一批特色學院和高精尖研究中心;打造知識溢出效應明顯的大學園區;支持“雙一流”建設高校在新區辦學,以新機制、新模式努力建設世界一流的雄安大學,統籌科研平臺和設施、產學研用一體化創新中心資源,構建高水平、開放式、國際化高等教育聚集高地。

作爲千年大計,雄安新區不會是深圳和浦東模式的翻版,也不僅僅是非首都功能疏解的承載地,而應是一座世界一流大學聚集的城市,是人類新思想的誕生地、新技術和新產業的孕育地,是創新之城、活力之城、未來之城。

大學應扮演關鍵角色

在近現代城市建設的實踐中,很多國際名城都是世界著名大學雲集之地。

大學與城市具有互動共榮的歷史淵源。大學和城市是人類文明的兩大標誌性成果。公元1088年建立的博洛尼亞大學被稱爲“大學之母”,隨後,巴黎大學、牛津大學、劍橋大學等先後誕生,逐漸成爲知識和文化傳承的中心。近一千年來,大學與城市逐漸形成了共生共榮的關係格局,大學在城市提供的空間中有效延續,城市爲大學提供完備的公共服務依託與豐富的物質支撐。同時,大學通過人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的職能,給城市經濟社會發展帶來持續的活力,推動着城市的文明進程。

在近現代城市建設的實踐中,很多國際名城都是世界著名大學雲集之地,例如在美國,擁有斯坦福大學、加州大學等高校的硅谷地區和雲集哈佛大學、麻省理工學院等一批名校的128公路地區,以大學爲核心,帶動了沿線城市工業化發展,成爲推動美國乃至世界經濟發展的強大引擎,並催生了知識經濟時代的到來。

經過近千年的發展,大學已經成爲科學技術發展的引擎、社會文明進步的象徵、國家實力增強的根基。千年滄桑,幾乎所有的社會機構、社會組織都發生了革命性變化,存亡興替,此消彼長,而大學的組織形態基本保持穩定,這充分反映了大學的社會意義和不可動搖的歷史地位。

大學對城市未來創新發展具有關鍵意義。集人才培養、科研、社會服務、文化傳承創新等功能爲一體的大學,與經濟發展具有極強的關聯性,城市的持續發展離不開大學的助力。一是打造“人才鏈”。創新發展關鍵在人,人才培養是高等教育的根本任務,大學培養各領域人才,推動創新人才聚集,充實城市的科技創新力量。二是服務“創新鏈”。高校是科技創新的主力軍,“十二五”期間,高校牽頭承擔80%以上的國家自然科學基金項目和一大批“973”“863”國家重大科技任務,大學通過科學研究推動科技創新,是產業升級、經濟發展的源頭活水。三是打通“產業鏈”。科技創新和產業創新互動緊密,大學基於其創新優勢和人才優勢,可以通過科技成果轉移轉化,推動產業鏈創新升級。

基於大學的規劃發展,雄安新區將更加凸顯創新之城、活力之城、智慧之城的特點。如前所述,大學在創新人才培養、創新成果產出、創新成果向生產力轉化等方面具有重要作用,大學新城將更加突出創新驅動發展這一基點,有利於建成創新之城。大學是探索高深學問的場所,大學在歷史上極大地推動了人類文明的進步,大學新城必將成爲人類新思想、新智慧的誕生地,成爲智慧之城。青年是社會上最富活力、最具創造性的羣體。青年興則民族興,青年強則國家強。一座大學聚集的城市,必定匯聚了大批青年才俊,有助於充分釋放城市發展潛能,打造活力之城。

推動城市產業創新

要面向未來發展需求,對教育、產業、城市進行統籌設計,促進人才鏈、創新鏈、產業鏈深度融合、協同規劃發展。

構建產學研用融合發展共同體。在高校周圍佈局高新技術企業、科研院所、科技服務機構等,形成以城市爲依託、以大學爲核心的多個產學研用融合發展共同體,在體制上、政策上打破條塊分割的現狀,對資源進行統一規劃、統一配置;在空間上引導高校、科研院所、高新企業、雙創園區等集中佈局,構建產學研用互動滲透、緊密對接的網絡形態,推動創新要素集聚、減少科技成果轉化環節、創新產業體系,打造創新高地。

探索“產業+學院”模式。適應產業發展趨勢和需求,高校與行業企業合作創建產業化學院。通過多學科多專業交叉融合、產學研深度結合、全程項目驅動的教學模式,培養更加適應現代產業發展需求的科技產業人才;通過校企人員聯合攻關、優勢互補,實現技術突破,推動技術創新;充分發揮產業學院的人才優勢和科研優勢,將科技成果轉化爲實際生產力,促進產業升級。部分高校已經在產業學院的建設方面進行了探索與實踐,例如,北京聯合大學創建了國內首個機器人本科二級學院,以培育自主知識產權智能機器人產業爲核心,以培養高端智能機器人產業的高素質複合型應用人才爲目標,引領全球科技未來發展的戰略制高點。

建設“新工科”專業羣和“新經濟”產業羣。產業結構與高校學科專業結構的動態協調是大學、產業、城市三者之間互動的關鍵環節,也是人才鏈、創新鏈、產業鏈互動的核心節點。遷入雄安的高校應大力發展大數據、雲計算、物聯網應用、人工智能、虛擬現實、基因工程、核技術等新技術和智能製造、集成電路、空天海洋、生物醫藥、新材料等新產業相關的新興工科專業和特色專業集羣,適應當前產業發展急需,引領未來產業發展。同時要在“新經濟”相關領域進行產業佈局,實現產業發展、科學研究和人才培養的相互滲透、相互支撐,打通基礎研究、應用開發、成果轉移與產業化鏈條。

促進城市資源共享

以高校爲軸心,構建科研、教學、生產、管理、社會服務和居住設施有機結合的新型社區,實現開放融合、資源共享。

促進教育系統內部資源共享。要優化大學內部組織機構,通過建立跨學科交融的新型機構、產業化學院等方式,突破體制機制瓶頸,促進資源整合利用,爲跨院系、跨學科、跨專業交叉培養新工科人才提供組織保障。推動新區高校之間實現課程互選、學分互認、學生互換、教師互派和資源共享,形成大學資源共享聯盟。

促進教育系統內部和外部資源共享。將大學規劃設計成爲一個半開放區,大學與周圍的科研院所、行業企業形成師資隊伍、研發條件、實踐場所等資源的共建共享機制,建設集科研、教育、產業功能爲一體的共享型綜合平臺。另外,大學的圖書館、體育場館、禮堂、博物館及公開課等教學資源向社會公衆開放,最大限度發揮高校的社會綜合效益。

營造創新創業文化氛圍

大學通過繼承優秀傳統文化、借鑑先進外來文化、創造培育新型文化,推動創新成爲國家和城市改革發展的精神動力。

培育創新創業人才。大學通過建設創新創業課程、組建創新創業師資隊伍、加強創新創業實踐、優化創新創業條件等方式,提升大學生的創新精神、創業意識和創新創業能力,同時將創新創業教育資源面向社會開放,支持企業員工、社會公衆參與工藝改進和產品設計,鼓勵一切有益的微創新、微創業和小發明、小改進,將奇思妙想、創新創意轉化爲實實在在的創業活動。

構建終身學習體系。借鑑《斯坦福大學2025計劃》的“開環大學”理念,打破傳統的學制限制,構建終身學習體系,不設定畢業時間和專業,學生可以自定節奏,選擇在任何時候進入社會工作或者回校學習,提升學習使命感,優化職業生涯規劃,鼓勵學生將所學知識及時應用到工作實踐中,同時將產業發展的最新需求、最新成果反映到學習過程中,促進創新和創業。

教育是國家發展的基石。我國高等教育始終與民族共命運、與時代同步伐,肩負着興學強國的歷史使命。高校是提高國民綜合素質、培養和造就高層次人才的搖籃,是進行知識和技術創新、推動科技成果向現實生產力轉化的重要力量,是推進文化傳承創新、發展社會主義先進文化的思想寶庫。

規劃好、建設好雄安新區是一個龐大的系統工程,需要發揮大學的關鍵作用,建設一座大學新城,依託大學引領城市厚積薄發,爲城市發展提供人才支撐和智力支持,爲引領世界、引領未來提供不竭動力。