嫦娥四號新發現 科學家證實「月幔成分」:橄欖石、低鈣輝石

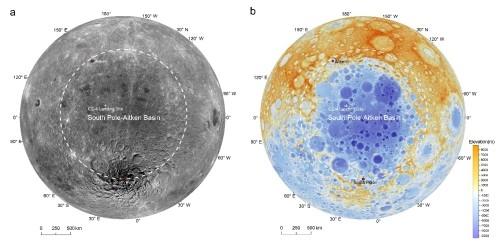

▲月球南極-艾特肯盆地和嫦娥4號着陸點位置圖。左圖爲影像圖,右圖爲地形圖。(圖/翻攝自中國科學院國家天文臺)

月亮表面以下約60至1000公里的月幔,由哪些物質組成?這個困擾各國科學家已久的問題有了最新答案。大陸科學院國家天文臺16日公佈,通過對嫦娥四號在月球背面獲取的探測數據,發現着陸區月壤物質中橄欖石相對含量最高、低鈣輝石次之、僅含有很少量的高鈣輝石。

大陸科學家的這項研究成果16日已在線發表於國際權威學術期刊《自然》,是科學院國家天文臺研究員李春來帶領的一支研究團隊發現,由嫦娥四號在月球背面獲取的探測數據中證實,將爲完善月球形成與演化模型提供支撐。

李春來表示,嫦娥四號的着陸區位於月球最古老的撞擊盆地,月殼早已減薄或完全剝離。而且有充足證據表明,嫦娥四號的分析對象是因爲小天體撞擊而挖掘、拋射到表面的月幔物質。因此,分析發現的礦物組合很可能代表了源於月幔的深部物質,從而證實月幔富含橄欖石。

關於月球起源的一個重要假說,「月殼是由岩漿洋中較輕的斜長石組分上浮結晶形成。月幔是橄欖石、輝石等較重的礦物下沈形成。」這個關於月幔物質組成的推論之前都沒被證實。

嫦娥四號探測器2019年1月3日着陸在月球背面的馮卡門坑內,所攜帶的玉兔二號巡視器駛抵月背表面。隨後,玉兔二號的紅外成像光譜儀成功獲取了着陸區探測點的高質量光譜數據。