觀點-大環境變了 政府也該改變了吧!

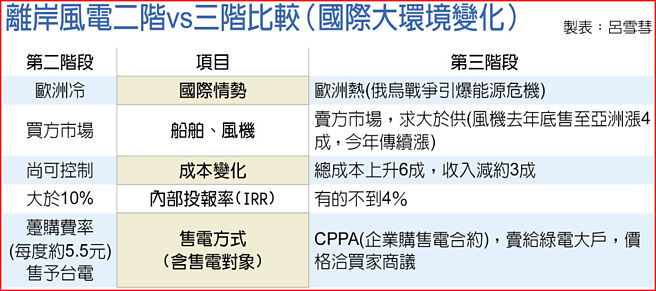

離岸風電二階vs三階比較(國際大環境變化)

第三階段離岸風電區塊開發3-1期選商結果去年底公佈,但行政契約簽署一延再延,主因三階與二階遴選的外在環境大相逕庭,歐洲瘋狂擁抱綠電,國際原物料大漲,在在推升成本上揚。吸引外商投資誘因已下降,連德國RWE萊茵再生能源上週五也宣佈退出臺灣市場,顯示大環境嚴峻,政府必須及早因應,否則淨零轉型之路恐面臨更大變數,不容小覷。

政府在第三階段區塊開發一路走來顛簸不堪,開發商從一開始就質疑聲浪不斷,認單一風場上限500MW太低不具經濟規模,國產化40多項設6成、其餘4成採加分項目,門檻太高不利投資,且行政契約設定罰鍰過於嚴苛,讓業者怨聲載道,去年丹麥商沃旭也是因評估風險太高,棄標3-1。

政府在三階要高度國產化,又要取消躉購改採CPPA新制(企業購售電合約),又迫使業者爲求獲選以零元競標,但在國際通膨、利率升高,且歐洲搶建離岸風場,船機供應鏈在歐洲自家後院等變化下,高科技買家須付更高代價買綠電,CPPA一簽20年業者很難吞得下來,大環境根本不允許「政府全贏」。

行政契約簽署在即,從4月風電協會拜會經長,仍提海纜廊道、電業執照審查流程優化、不可抗力樣態、行政契約簽署再展延2~3個月等諸多討價還價的樣態來看,三階面臨的課題,讓開發商有點招架不了。

業者對於政府應否介入協助業者搶船、搶風機、搶人才;提高國內外銀行團對開發商專案融資信心;簡化電業執照行政流程;3-2期是否必要急於年底招商;3-1期併網完工時程應否延後;躉購費率及CPPA策略如何彈性運用等,各家意見分歧,仁智互見,令政府對三階的區塊招商很燒腦。

政府推動離岸風電一路摸石頭過河,大環境已驟變,歐商對全球投資佈局也在調整,德商RWE退出臺灣是一葉知秋,下一階段離岸風電政策該如何調整,吸引國內外廠商投資熱度不減,讓政府與開發商取得「雙贏」,在在考驗政府的政治智慧。亞太地區有很多國家已急起直追開發離岸風電,甚至政府直接介入,開出更多優惠條件,例如菲律賓。錢會自己長腳,往它想去的地方,臺灣投資環境若不佳,就無法吸引外商前來。

2030首階減碳路徑圖中,離岸風電藍圖2025年達5.6GW,2030年要達到13.1GW,但這些並未考慮大環境的變數。政府要大力發展綠電,必須營造有利於臺灣發展再生能源的環境,不能過度樂觀,否則恐淪爲劃大餅或紙上談兵。