你吃的是真鱈魚嗎? 消基會抽測:5成是假的

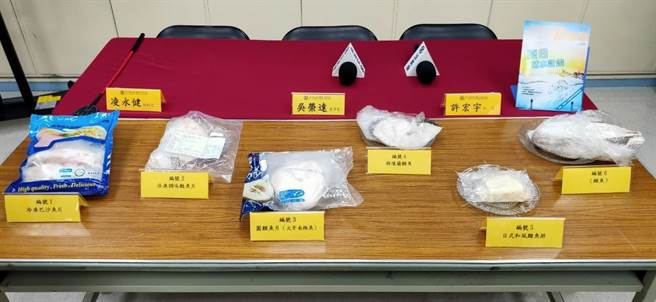

許多消費者喜愛購買肉質鮮嫩的鱈魚,但消基會抽測市面4件標示爲「鱈魚」的肉品,檢驗後發現,竟然有2件不是鱈魚目、不得標示爲鱈魚。(消基會提供/林良齊臺北傳真)

許多消費者喜愛購買肉質鮮嫩的鱈魚,但消基會抽測市面4件標示爲「鱈魚」的肉品,檢驗後發現,竟然有2件不是鱈魚目、不得標示爲鱈魚,消基會也憂心,如果業者以「油魚」混充鱈魚,消費者更有可能會拉肚子,呼籲食藥署應積極稽查。

消基會近期針對傳統市場及網路電商標榜品名有4件「鱈魚」字樣及2件網路電商標榜品名爲「多利魚」、「巴沙魚」、「鮎魚」或「兩種品名同時標示」的商品,進行品名調查、魚種鑑別試驗及磷酸鹽含量測試。

消基會董事長吳榮達表示,初步在網路販售的巴沙魚標示混亂,有使消費者混淆之虞,恐違反《食安法》規定,但仍有待主管機關認定。

消基會檢驗長凌永健說,4件鱈魚樣品,樣品經DNA萃取後進行魚種鑑別,共有2件以鱈魚之名販售,但經鱈魚魚種鑑別結果均爲陰性,與標示及宣稱內容不符,恐有違反《食安法》第28條標示不實之虞。

吳榮達提及,其中2件確認爲真「鱈魚」價格每100克分別達170元及200元,另外2件假鱈魚價格每100克分別僅27元及21元。

消基會呼籲,主管機關應對傳統市場及網路電商等,進行宣導教育及規範,讓業者能有正確資訊可以提供給消費者正確魚種名稱,避免消費者購買到不適合自身食用的商品,爲導正市場亂象,主管機關應不定期加強查察,以維護消費者權益。