秋高氣爽野餐去

秋天裡,能進行哪些飲食之事爲生活增添滋味?大啖螃蟹囉。

沒錯,秋天正是螃蟹最肥美的季節,大閘蟹的膏黃醇腴香綿,大沙公、花蟹、紅𫊻的肉質細嫩甘甜。可惜我的牙齒不好,啃蟹時,常常心有餘而力不足。啃不了蟹,就換個花樣,備糧裝水野餐去。

比起春天,我似乎更喜歡在秋天野餐,一因秋高氣爽,草地不像春天時那樣溼黏,隨地一坐起身,拍拍屁股便能走人;二因賞景時,放眼望去的紅葉比新綠更具風采。

起初野餐頗爲孤單,近來發現同好愈來愈多,野餐似成顯學,書店屢有相關書籍。有回行經華山園區,巧遇時尚名牌與流行雜誌聯合舉辦野餐派對,那喧譁熱鬧的歡樂景象至今仍歷歷在目,但最令我嘖嘖讚歎的野餐畫面,卻是在幽僻的慕谷慕魚所見。

慕谷慕魚位在花蓮縣秀林鄉深處,源自奇萊山的木瓜溪在此切山割峰一路奔流,清澈見底的溪谷遍佈肌理漂亮的巨石,是一處與世隔絕的絕美秘境。循臺十四線進入秘境,最後幾里路的山徑僅容車輛單向通行,不巧若與對向來車狹路相逢就尷尬了。記得那時我是先小心翼翼倒車至山徑稍寬處,收起車兩側的照後鏡,再將車左側緊挨山壁,才挪出路來讓對方從右邊通過。待續行至終點揚清橋,停了車,從雜草叢生的石坡下至溪谷時,腳踝還不慎被石頭割到。

這麼艱險難行之路,照理說,應該沒人自找麻煩攜老扶幼來此野餐吧,故當我好不容易抵達溪谷,看見有對夫婦帶着七十幾歲阿嬤和一歲小娃兒坐在巨石用餐時,簡直對這家人佩服極了--他們沐天席地,以亙古開闊的溪谷美景佐餐,享天地之悠悠,這是何等瀟灑、何等脫俗,人生奢華莫過於此啊。

野餐讓人心曠神怡,然有時覺得挺麻煩,比如爲了結合郊遊,總想選個好山好水之處,以致交通往返費時;比如想邀姊妹淘作伴,時間總喬不攏;比如不願粗簡以就,沙拉、三明治、甜點、水果、飲料、餐具、座墊、紙巾,拉拉雜雜攜帶一堆,甚是累贅。

橫豎不過野餐,何須搞得如此複雜?

愈簡單愈自由,少即是多,想通之後,將自己從野餐的迷思解放出來,發展出適己適性的野餐心法,那就是不將野餐列爲獨立的一章,而是將其融入日常的段落之中。唯有如此,才能寓野餐於生活,常享野餐之樂。這套野餐心法,具體而言是這樣的:

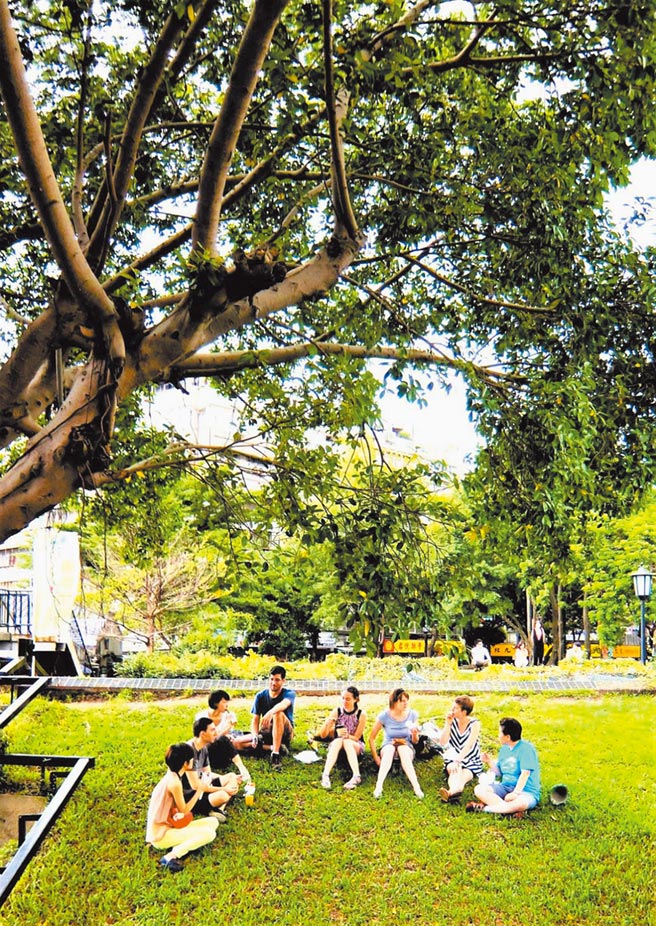

地點上,毋須捨近求遠,住家附近或逛街行經之公園,皆可野餐;時間上,把握當下,選日不如撞日;邀伴呢,若無法衆樂樂,那就獨樂樂;食物方面,不必拘泥於自制,因地制宜購買現成亦可。舉例來說,某日午後至松煙參觀柳宗理回顧展,觀畢步出展場,忽覺夕陽格外美好,便舍美食街餐飲,轉而到廣場邊的行動餐車買了黑胡椒牛肉卷搭配隨身自備的冷泡茶,走至生態池畔的木桌木椅坐下,在榕樹與樟樹拂來的清風之中,邊用餐邊欣賞池裡白鴨優遊,這樣即算野餐。

迷思既破,此後便撥雲見日海闊天空,興之所至,無時無處不可野餐,最經典的一例,發生在二○一五年初秋。那是星期天下午,開車出外辦事,肚子突然咕嚕咕嚕叫,遂繞至重慶南路、開封街口買了炭烤胡椒餅。熱騰騰出爐的胡椒餅非常燙口,難以邊開車邊吃,遂想找個有樹蔭的路邊停靠,就這樣一路循重慶南路隨機左轉至愛國西路,再右轉至南昌路。哪知才轉進南昌路,即見路邊有輛車正要駛離停車格,太好啦,來得早不如來得巧,見獵心喜,立馬補位。

停妥車,搖下車窗,打算坐在車內享用胡椒餅時,才發現我的車竟不偏不倚停在國定古蹟「國立臺灣博物館南門園區」大門的正對面。哈,此時陽光正好,星期天的路邊停車格不收費,又恰巧有些餘裕,好個天時地利人和,於是下了車,過了馬路,第一次踏進臺博館南門園區。

星期天的臺博館南門園區,是親子樂園,空氣中迴盪着小孩的嬉戲聲。繞着園區漫步一圈,發現建築與雕塑頗有看頭,有英式砌法的紅磚樓(內設樟腦博物館、展覽室、餐廳、文創商店)、義大利文藝復興粗石風格的小白宮(門前闢小菜圃,週末辦小農市集),大門與餐廳各有雕塑家楊英風以書法線條表現的不鏽鋼《梅花鹿》與運用四刀精簡切割千年紅豆杉的《古木參天》,行政大樓外牆鑲崁着藝術家黃沛瀅的不鏽鋼《琉雲光景》。此外,還有歷史性物件如四百石噴水池,小孩的嬉戲聲就是自此處迴盪而出,我也在此處的草坪席地而坐吃完胡椒餅,結束了一場意外的週日午後小旅行。

時光荏苒,轉眼又是秋天。入秋後的晴日,到「光點華山」看電影,看完順便在華山閒逛,逛到紅磚區時,見到有位娟秀的年輕女子帶着一羣學生對着一面磚牆寫生,好奇地繞到他們背後,想瞧瞧這面牆有何本事能受到青睞,一瞧之下,這面牆果然精采,牆面有天光亮晃晃潑灑,牆前有樹影婆娑,樹影前有矮叢與石階,前景、中景、後景的層次豐富分明,難怪屏雀中選。

看完學生寫生,來到遼闊的華山大草原,見秋陽如此溫暖燦亮,心想不趁此時來個野餐,更待何時?然而,身上只有一壺冷泡茶,餐食何處覓?靈機一動,到附近的咖啡館外帶了田園蔬菜帕尼尼(Panini,義式熱壓三明治),然後返回華山大草原,將自己安頓在一株茄冬樹下的石椅,享受野餐時光。

坐在茄冬樹下環顧華山大草原,天很藍,雲很白,草地樹木一派綠油油,彷彿夏日並未遠離,我想,過些日子等冷鋒多南下個幾波,這裡便會有濃烈的秋色了。記得國學大師林語堂說,春天太嫩,夏天太傲,他最愛的是秋天,因爲秋葉泛黃,氣度醇美,色彩富麗,道出了晚年的成熟和溫藹智慧。生命中已經歷春天、夏天來到秋天的我,也喜歡秋天,秋天有一種季節飽滿時釋出的成熟氣味,很像現在的自己--一個褪去年輕時的懵懂與焦躁,已稍稍懂得品嚐人生之不完美與無常的自己。

午後涼風習習,華山大草原真是個放逐靈魂的好地方啊,慵懶地將身體靠在椅背,放鬆地伸長了腿,瞇眼擡望陽光在葉縫閃動的光影,望着望着,不知是老眼昏花還是恍神了,忽覺光影搖晃得厲害,趕緊收攏心神,定睛一看,原來是樹上有幾隻鳥兒倏地振翅疾飛打亂光影,讓我一時虛實不分,虛驚一場。

鳥兒打亂光影,也震落樹葉,朝落葉處望去,有隻蝸牛正緩慢爬行,這隻蝸牛窩在自己的殼以自己的速度過日子,挺像現在過着小日子的我呢。

此時,黃昏已近,長日將盡,秋光即將淹沒在夜色裡,把垃圾收拾收拾,打道回府吧。(本文摘自《用一頓飯的時間旅行》一書,遠流出版)