葉以勤:我所知道的國民黨黨產歷史(6-2) 黨營事業有成 即轉國營或民營

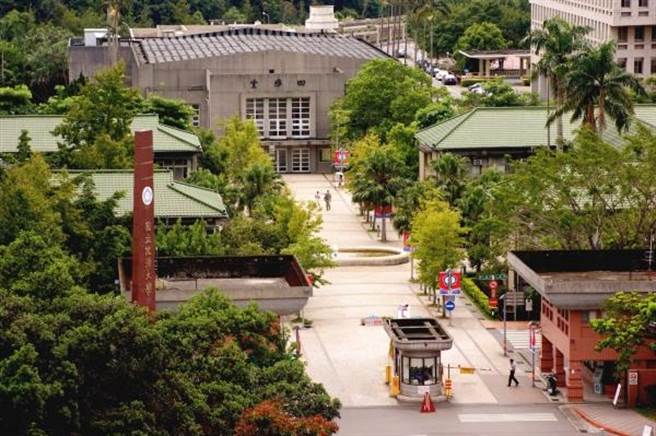

陳果夫先生成立國民黨黨務學校,最後改名政治大學,爲當初的國民黨黨營重要機構之一。 (圖取自/政治大學網頁)

作者簡介:

葉以勤先生是陳立夫先生的姨甥,稱陳立夫爲姨爸,對陳立夫的哥哥陳果夫先生,則隨表兄姐們叫大伯伯,陳果夫先生是國民黨黨產創始者。葉以勤的先翁葉學皙先生歷任美援運用委員會、行政院國際經濟合作發展委員會、行政院經濟建設委員會、財政部國庫署長、開發基金執行秘書等要職。實際參與、規畫、推動九年國教與十大建設等臺灣重要經建與人才培育計劃。

因家世背景關係,葉以勤先生長期聽聞長輩講述國民黨產的來源、演變與運用,有許多第一手資料,是相當珍貴的歷史紀錄。如今目睹國民黨產被扭曲、追討,感慨之餘,振筆寫成萬言以上長文,其間可見中華民國成立以來的種種建國艱辛以及國民黨產在關鍵時刻對中華民國的挹注與貢獻,均爲首次批露。由於文長,中時新聞網分5篇及最後全文1篇,共6篇,今日刊出第2篇。

民國14年3月12日,國父孫中山先生逝世,留下「革命尚未成功,同志仍須努力」的遺願。所謂「革命尚未成功」也就是指國家尚未能統一,雖然已經構思好建國方略、建國大綱、實業計劃等,造福全民的三民主義偉大理想未能實現。這是孫中山先生ㄧ生最大的遺憾。這也是作爲孫中山先生最忠誠追隨者,三民主義忠實信徒的蔣介石終其一生努力不懈的目標。可惜的是,蔣介石也僅在其有生之年,將三民主義的部分理想在臺灣實現。但僅這一小部分,已足以證明國父三民主義理論的高明。

民國15年北伐到17年東北易幟,統一大業大至完成。唯有最後一個未能統一的勢力,就是由蘇聯在背後支持的中國共產黨。因此,軍事部分,由蔣介石持續努力。民生建國部分是不能等待的,則由陳果夫先生啓動。

事在人爲,人才的培訓是建國的第一要務。因爲,五千多年的帝制下,人們對於民主憲政體制和觀念完全無有所知。孫中山先生在三民主義的實踐方法上,就規劃了訓政時期。在這個時期,以弘揚三民主義思想,培養人才,教育全民爲主要工作。

所以,陳果夫先生首先成立了國民黨黨務學校,然後改名爲政治學校,最後改名政治大學。「政治」一辭起源於國父說:「政者,衆人之事也。治者,管理也。政治就是管理衆人之事」。政治大學就是培養訓練治國、經理國家事務,爲民服務人才的學校,爲建設臺灣各方面的發展,培養出了許多精英人才。政大也是當初的國民黨黨營重要機構之一。

建國事業,百廢待舉。首先要弘揚主義,宣導政令,教化百姓。傳播媒體不可少。陳果夫先生創立了中央日報。因爲當年經營證券交易所時,見上海有外國人設立的小型電臺,作播報股票行情之用,十分有效率。陳果夫先生想到,何不設立一個大型廣播電臺。於是,有中廣公司的成立。有電臺,沒有收音機是不行的,又設立收音機制造廠,生產適合大衆化的收音機。於是,有了黨營生產事業。在當時,電影事業剛開始萌芽。陳果夫先生已看到電影的巨大傳播教化力量,想到可以利用電影將正確的思想教育傳播到各個角落甚至偏遠鄉鎮。於是,建立電影院,也設立流動放映車隊到各地巡迴。同時,成立中央電影公司,自己拍攝電影。後來,蔣公爲改善國人生活習慣,推行「新生活運動」社會教育,中影公司發 揮了很大的宣傳功能。多年來,中影公司也爲國人在精神生活上供獻良多。

北伐時期,陳立夫先生是蔣介石的機要秘書,負責機要和情報工作。北伐最主要的敵人軍閥是直系的吳佩孚與孫傳芳,佔據華中,華北一帶,勢力強大。陳立夫先生的情報工作十分成功,破解了敵方電報密碼。

因此,軍閥間的聯繫和軍隊調動,都在蔣公掌握之中。龍潭一役,徹底瓦解了軍閥勢力,接着北上,勢如破竹。北伐得以順利完成。蔣介石曾經誇獎陳立夫先生說:「立夫一人,抵得上十萬軍」。北伐完成慶功,蔣介石頒發一筆不小的獎金給陳立夫先生。

陳立夫先生將這筆錢,一半用於撫卹犧牲的同志家屬,一半用來成立了正中書局,並將書局捐給了黨部。也成爲黨營事業之一了。正中書局的功用,主要是平面文宣的出版及教育文化工作。到抗戰時期,全國中小學的教課書都是由正中書局負責印刷。臺灣早期,在尚沒有民間印刷廠有能力印製數量龐大的小學課本前,也都是正中書局印製。在國民教育歷史進程中,正中書局功不可沒。

當時,雖然仍有共產黨尚未肅清,統一大業不能算是完成,但國家建設工作已積極展開。十年建設突飛猛進的榮景,至今仍爲大家懷念。既然是國家的創立者,又是唯一的執政黨,中國國民黨自然扮演了建國工作重要角色。在制度組織尚未健全,黨國不分情況下,當時並沒有所謂的國營事業。有些關係國計民生的重要物資,像橡膠,火藥等化學產品,陳果夫先生設立了齊魯公司,也設立不少各種生產事業。由於民國20年淮河氾濫,安徽、蘇北受創嚴重。

陳果夫先生後出任江蘇省主席,治理淮河爲重要工作,同時推展民生建設,將江蘇省建設爲三民主義的模範省。由於導淮河入海,產生新生地,爲實施耕者有其田,公地放領。成立「土地開發公司」。設立「農民銀行」。爲防止中間剝削,造福農漁民,提倡合作事業。成立「合作社」,(也就是臺灣農,漁會的前身)。資金方面,成立「合作金庫」;爲籌措交通建設資金,成立「交通銀行」。許多事業應造福大衆需要,均一一成立。絕大部分都在事業運作正常後,歸屬國營或改化爲民營。這是國民黨一貫的政策。(待續)