原石切割完自成一幅畫 臺博館美石特展「上帝的畫布」

礦石是天造地設的美麗結晶,臺灣因複雜的地質作用蘊藏豐富礦產資源,也生產許多馳名國內外的寶石礦物;許多藝術家也利用這些寶石礦物與石材礦產爲材料,創作美麗的石藝作品。國立臺灣博物館即日起推出《福爾摩沙美石特展》,展出臺灣寶石、石雕或石畫作品約400件,包括近年來新興的天然藝品石片光畫等。

臺博館館長洪世佑表示,礦石承載地質生成與環境變遷的歷程,具研究和保存價值,臺博館多年來持續蒐藏多種臺灣礦石以記錄在地自然史並推廣地球科學教育,「本次特別與國立東華大學、經濟部礦務局合作,透過「臺灣寶石」與「洄瀾石藝」兩大主題區,從臺灣礦石種類、產地與成因談起,進而介紹本土有名的寶石,以及花東地區發展出的石藝作品。」

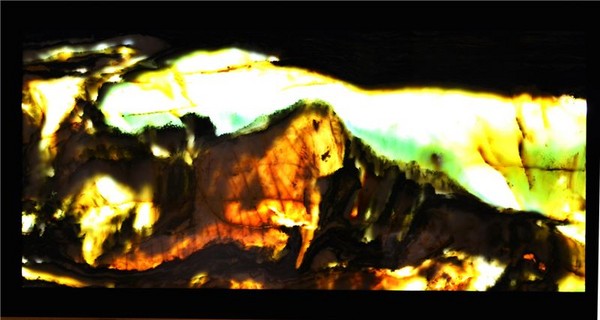

石片畫源自花東地區,原石爲變質岩,在地殼變動擠壓的高溫高壓下形成,富含各式色彩的礦物被揮灑成不同的色澤塊面與線條。1995年左右,有業者以鑽石切割機切割原石,意外獲得令人驚豔的構圖,彷彿傳統藝術中的文人畫,後又發展出經光線照射可顯現岩石多樣紋路與多姿色彩的石片光畫,或如煙雲山水、或如涓流浪濤,甚至是田野景緻等,均呈現大自然未經思索的巧手傑作,故有「上帝的畫布」美稱,今在雅石愛好者推動下已形成一股賞析風潮。

策展人洪莫愁特別推薦,該展「洄瀾石藝」區採用萬花筒鏡室設計,結合科學與自然,觀衆可進入粗糙礦石的內部,近距離欣賞顯微鏡下鮮爲人知的繽紛自然色彩。還有花蓮在地藝術家許禮憲、魏永賢及吳偉谷等人以精湛手法詮釋的石雕藝術作品,充分展現自然與人文藝術調和之美。

▼寒冬枯林。(玫瑰石)

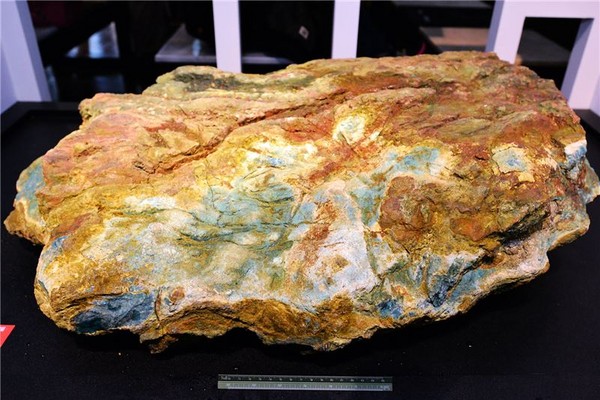

「臺灣寶石」區主要展現五種歷經特殊而複雜的地質作用所形成臺灣寶玉石礦產,包括有臺灣玉之稱的綠色閃玉、新開發具有黑色外觀的臺灣墨玉、以多樣色彩及線條呈現自然美景的玫瑰石、色澤嬌豔的紫玉髓與藍玉髓,以及有獨特同心圓花紋的臺灣文石等。最難得一見的展品包括由稀有難得的臺灣玉與臺灣墨玉共生玉石爲材料,雕刻而成長達190公分的巨大玉劍;還有全臺最大的藍玉髓原礦,重127公斤,長85公分、寬65公分、厚12公分。

《福爾摩沙美石特展》即日起於臺博館(臺北市襄陽路2號)一樓展室及戶外展區展出,開放時間爲週二至週日上午9:30至下午5時,展覽期間每月均搭配舉辦「石畫與文人畫的賞析」等專題系列講座,活動詳情請參考臺博館官網(http://www.ntm.gov.tw)。