導演《白毛女》 我向生活學習

跟《白毛女》結緣,要追溯到1946年的春天。

1945年8月,抗日戰爭剛剛取得勝利,我跟隨長兄(中共地下黨員)進入解放區,在華北聯合大學政治班學習。由於當時年齡很小,又活躍,半年後我被選入華北聯大文工團,和王昆、孟於(原創歌劇《白毛女》第一代喜兒扮演者)等從延安來的同志一起行軍、演出、參加土改。

在文工團,《白毛女》時任導演舒強讓16歲的我跑龍套,扮演一個60多歲的訴苦老大娘,剛開始無姓名、無臺詞。慢慢地,我通過和解放區的老大娘交朋友,同吃、同住、同勞動,不斷向生活學習,將人物詮釋得越來越好,舒強老師就給我增加了唱詞。

隨後的四年解放戰爭中,我通過《白毛女》《兄妹開荒》《小姑賢》等劇給人民羣衆和部隊官兵送去演出,直到1949年全國解放,我們打着腰鼓昂首闊步邁進北平。

1953年,舒強老師推薦我到莫斯科盧納卡爾斯基戲劇學院學習表演、導演。巧合的是,留學期間我還扮演了一回喜兒——我跟電影學院的同學合作,呈現了《白毛女》中楊白勞給喜兒扎紅頭繩的片段。

回國後,我進入中央戲劇學院任教20年,之後在國家話劇院做導演,人生時刻被戲劇藝術的真、善、美感召着。可以說,《白毛女》與我個人的命運緊密相連,改變了我的藝術人生之路。

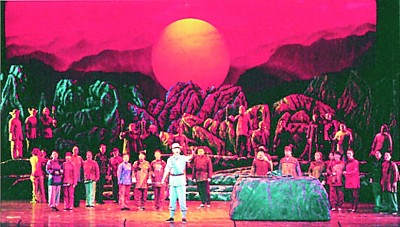

韶華易逝。2015年,恰逢抗日戰爭勝利70週年和歌劇《白毛女》誕生70週年,文化部決定重新排演新版歌劇《白毛女》,我有幸成爲該劇的導演,85歲依舊奮戰在火熱的一線。

在我看來,新時代的《白毛女》不應該是復排,不是複製以前某個版本的演出,而應該是一次重新的再創作、再出發。因此,我將新版歌劇《白毛女》定義爲遵照原作基礎上的一次新的再創造。

遵照原作,就是深入地瞭解原作、讀懂原作,把握其精神內核,並向扮演過喜兒的老藝術家們學習。再創造,就是重新研究劇本、重新解讀故事,符合當今時代的審美。我不斷思考,當下演出《白毛女》的現實意義是什麼?要給觀衆傳達什麼思想?同時,我還對它的題材、體裁、風格、演出形式重新進行考量。

排演新版《白毛女》,我注重“向生活學習”,力求創作出活生生的、有血有肉的、有靈性的、真實感人的人物形象。那麼多優秀的老藝術家扮演過喜兒,創作是否到了盡頭呢?是否照抄照搬即可呢?

我不這樣看。比如,喜兒在山洞三年的生活是如何熬過來的?是如何解決飢寒的?戲劇呈現時要發揮想象力。又如,喜兒會不會用樹葉乾草編織衣服來禦寒?服裝造型也要琢磨。此外,如何通過人物形體動作來塑造生動的人物象,可深究的餘地就更多了。

所以,《白毛女》還有很大的餘地讓我們繼續豐富它、創造它。藝術是無止境的,需要不斷攀登高峰。

排演新版歌劇《白毛女》時,還有一個插曲。

以往的《白毛女》,會在最後突出“打倒黃世仁”的批鬥場面,體現農民階級與地主階級的矛盾。這在當時是十分有必要的,是土地革命的歷史使命需要。在新版《白毛女》中,我有意識淡化了最後的批鬥場景,強調大春跟喜兒久別重逢的喜悅,突出中國共產黨解放中國人民的主題。對於惡霸黃世仁,則以法律懲辦爲主。

對於這種修改,有些觀衆認爲我在搞“階級鬥爭熄滅論”。面對質疑,我充分保持導演獨立思考的能力,也求教了很多專家,最終堅持了結尾的修改。

我認爲,藝術應該符合時代的需求,符合人民的需要。過去強調階級鬥爭,如今強調依法治國,用法律懲治黃世仁是符合時代要求的。換句話說,給人民羣衆看符合時代的藝術,也是一種遵照歷史規律的與時俱進。

前段時間,網上有討論“白毛女爲什麼不嫁給黃世仁”的聲音,認爲喜兒應該跟着黃世仁過衣食不愁的日子。拋出這種觀點的人,可能對當時的歷史背景瞭解不深。

《白毛女》的歷史背景是中國半封建半殖民地社會,處於農民打倒惡霸土豪、開展土地革命的年代。喜兒作爲一個佃農家的黃花大閨女,一步步被徹底摧毀了本應享有的、雖然貧窮但幸福的生活。而造成喜兒厄運連連、命運被徹底改變的不是別人,正是這個十惡不赦的黃世仁。是喜兒頑強的性格和不屈不撓的反抗精神,還有埋藏在心底對愛情的期待,支撐着她在山洞裡獨自熬過了3年非人的生活。喜兒面對這個不共戴天的仇人黃世仁,如何嫁給他?

我們強調喜兒抗爭惡勢力堅強勇敢的鬥爭精神,謳歌王大春、趙大叔、張二嬸等人民羣衆的善良正義和對邪惡勢力的反抗與吶喊,就是要體現出“舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人”的主題思想。

喜兒是中華民族堅強勇敢女性的代表,她不畏強暴,不爲金錢所惑。希望廣大青年以喜兒爲榜樣,弘揚自尊、自強、自立、積極奮發向上的精神,抓緊學習科學文化知識,形成濃厚的學習氛圍,增加人生的厚度,爲國家建設作出積極的貢獻。

這既是排演《白毛女》的現實意義,也是其經久不衰的魅力所在。

(作者:張奇虹,系國家一級導演,中央歌劇舞劇院2015年版歌劇《白毛女》導演)