看見臺灣的鉅變 臺史博出版《福爾摩沙的巴克禮》一書

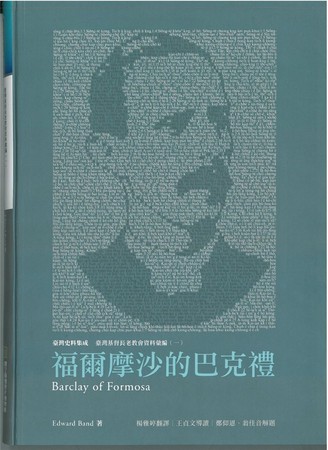

▲臺史博與臺南神學院共同完成《福爾摩沙的巴克禮》一書出版。(圖/文化部,下同。)

國立臺灣歷史博物館(臺南)與臺南神學院張瑞雄牧師齊力完成《福爾摩沙的巴克禮》(Barclay of Formosa)一書,已於近日翻譯出版,希望於巴克禮逝世80週年的同時,依此紀念這位飄洋過海,對於宣教拓植、關愛臺灣土地與人民的付出與生涯,在臺灣深耕超過一甲子的傳道人,致上敬意;臺史博也將與南神接續推動「臺灣史料集成之基督長老教會資料彙編」的相關計劃。

這本由萬榮華牧師(Edward Band)於1936年執筆的傳記,對於出身蘇格蘭長老教會巴克禮牧師(Thomas Barclay),投入海外宣教的歷程,有着詳實的描述。書寫過程中,萬榮華運用教會書信、日記、回憶錄等資料,將巴克禮遠渡重洋來臺,引入高等教育,創立臺南神學院,將教育與科學、傳統知識結合,培育在地人才;於清日甲午戰爭,臺灣割讓給日本後,協調交涉日軍進入臺南;引進現代製版印刷,發行臺灣首份報紙:臺灣府城教會報,來宣揚教義和教育信徒;改譯新舊約白話字聖經,編纂字典等,爲臺灣留下無比珍貴的歷史遺產與重大影響。

在書中,作爲後輩的萬榮華,對於前輩巴克禮的崇敬,充分顯露於字裡行間,除了情意真摯的日常觀察,還以幽默活潑的文筆,刻畫巴克禮一生嚴謹平實的行事風格。這不僅是一本個人傳記,記錄着巴克禮俯仰無愧的崇高人格,彰顯這位上帝忠心的僕人,從青春到暮年,無畏疾病挫折,在南臺灣擔負教會舵手的要務,爲傳講福音,奉獻超過一甲子的身影,其實也是代表南部基督教傳教過程中關鍵的歷史縮影。

巴克禮與萬榮華牧師,這兩位長老教會重要宣教師以流暢文筆,爲那段臺灣遭逢鉅變的時刻,寫下動人篇章,同時也將19世紀後半,與20世紀初期的民間社會,多所觀察紀錄,由他們親身經歷的角度出發,來看宣教的方法和過程:外來的基督教如何在跨文化領域的激盪裡,以西方醫療、教育、神學等領域的實踐,把當時臺灣社會推向現代化的大道。而乙未之役所掀起的時代鉅變,殖民統治者又將帶來怎樣的騷亂與衝擊,這其間的社會氛圍,族羣互動,人們的應對,我們都能於宣教師們的敘述中洞悉理解。

臺史博表示,感念張瑞雄牧師的慨然付出,也衷心期盼以這本傳記作爲起點,隨着今(2016)年即將開展,長老教會首位宣教師:李庥的書信編譯工作等一系列與南神合作的譯介計劃,希望陪伴社會大衆廣泛深厚地認識、融入巴克禮、馬雅各、李庥、萬榮華等宣教師所描繪出鮮活的臺灣記憶,藉着多元史料和不同視野,豐富活化歷史的詮釋,也藉由重新講述這些人、這些事,與那些歷史轉捩點上的福爾摩沙,重逢相遇。

▼編輯團隊至巴克禮牧師墓前獻上《福爾摩沙的巴克禮》。