史話》棒球三冠王(劉良升)

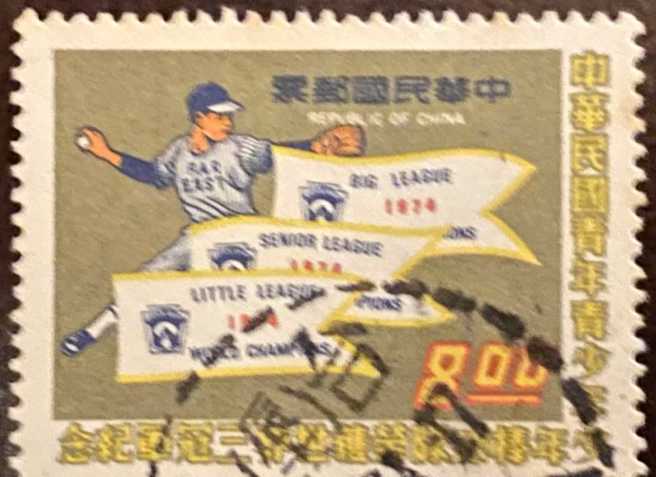

三冠王郵票。(圖/劉良升提供)

中華民國自從在1969年嘗試派出金龍少棒隊,參加美國世界少棒聯盟(Little League Baseball)的比賽,竟然過五關斬六將,一路擊敗對手,最後意外地奪得了世界冠軍,自此中華小將開始在世界棒球界逐漸展露頭角。

1972年,首次派出屏東美和青少棒隊聯袂和臺北市少棒隊共同出擊,拿回了雙料冠軍。1973年,臺北華興青少棒隊和臺南巨人少棒隊又依樣畫葫蘆般,雙雙蟬聯。1974年,棒球運動經由數年的朝下紮根向上茁壯,由青棒隊(高中組)的老大哥領路,帶領着青少棒隊(初中組)和少棒隊(小學組)一塊兒,把1974年世界少棒聯盟三級棒球比賽的冠軍盃全部囊括了下來,當局不但印製郵票以資紀念,臺灣新聞界尚創造出「三冠王」的新聞詞語,把這種喜悅和自負推上了新高點。所以昔時在政府力捧,新聞媒體炒作下,全民爲之瘋狂。在之後的十餘年間,奪取棒球三冠王變成全民期待,在國際運動盛會上的唯一目標。

及長,我才獲悉所謂的世界棒球比賽,除了世界少棒聯盟的系統之外,還有實力更強,參賽水平更高,擁有古巴隊等超級強隊的國際棒球協會(IBA)所舉辦者。而直到來到美國之後,才真正瞭解到世界少棒聯盟,是一個深入美國各個基層社區的學童組織。

多年前,在週末下午時分,我常常在陪同兒子們在社區內遊樂場嬉戲之餘,也注意到旁邊的專屬棒球場內,身着整齊劃一隊服的小男孩們,在家長志願者充當投手投球時,練習揮棒擊球,和接球傳球的技巧。而當小球員在擊球或守備上有佳作時,坐在簡易觀衆席上的家長鼓譟加油,報以熱切掌聲,以勖勉這些臉頰泛紅的小男孩們,在體育競技的賽場上永不放棄,勇往直前的運動精神。

我有時也好奇地與美國家長閒聊,始發現世界少棒聯盟的比賽,對這些小選手們就像是暑期的夏令營一般,讓學童們在週末假日和暑期沒有學習壓力的情況下,放鬆筋骨,培養團隊運動精神,是一種身心疏解的良性競技。

而反觀幾十年前在臺灣,棒球選手爲了奪取國際級的冠軍,好獲得保送升大學或其他的獎勵,他們先轉學到棒球運動頗負盛名的學校內,集中組成實力超強的陣容,然後這些小學階段就長到一米六幾或一米七的超級運動員,出國打遍天下無敵手,把歐美隊的「小球員們」欺負得灰頭土臉。那時候我們無知的民族自負作祟,覺得每年獲得三冠王是理所當然。而這種舉全國之力,將1970年代中華民國退出聯合國,與日本斷交的政治外交挫敗的國際現實,全數轉移並投注在青年運動員的世界賽事之上,全然扭曲了運動家的精神和初衷。

凝視着這張1974年印行的「三冠王」紀念郵票,三面錦旗昭示了獲得世界少棒聯盟桂冠的霸氣,但卻不禁讓我回想那時受媒體引導的瘋狂氛圍,以及我們全家凌晨(美國時間下午時分)一同起牀收看電視實況轉播的溫馨時光!