張伯苓:棄武從文 教育救國

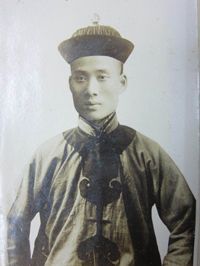

1897年,張伯苓於北洋水師學堂畢業後服務於海軍,圖爲服役時期的張伯苓

張伯苓在華北運動會主席臺上講話

今年9月4日,溫家寶總理到北京醫院看望著名科學家、國家最高科技獎獲得者葉篤正。95歲的葉老向總理建議:應把南開老校長張伯苓的教育思想好好總結一下。溫總理表示贊同。

南開老校長張伯苓是一位已經離開我們60年的著名教育家。他從海河走來,歷經清末和民國時代,以興學育才爲本,獻身教育,創辦了私立南開大學、天津南開中學、南開女子中學、南開小學和重慶南開中學,並一度接辦四川自貢蜀光中學,成爲近代以來中國民辦教育卓有建樹的典範。胡適稱他是“中國現代教育的一位創造者”。

其實,張伯苓投身教育完全出於偶然。早年他畢業於天津水師學堂,服務於北洋海軍通濟艦。三年的海軍生涯,親身經歷了清政府屈辱拱讓山東威海衛給日本及英國的交接過程,使他報國強國理想受到沉重打擊,憤然嘆道:國家積弱至此,苟不自強,奚以圖存?而自強之道,端在教育:創辦新教育,造就新人才。

1898年,張伯苓回到天津,開始走上了興學校辦教育的不歸之路。這時張伯苓只有22歲。誰也沒有想到,日後啓動北方新時代教育崇高使命的,竟是一位北洋海軍的青年水兵。

棄武從文,立志教育救國。從此,興學育人成爲張伯苓一生矢志不渝的教育堅守。張伯苓後來說:教育是我青年時期的志願,中年時期的生命,老年時期的安慰。張伯苓以其無可複製的定力和信仰,譜寫了醉心教育50年的風雨人生。他所嘔心瀝血的南開哺育了梅貽琦、周恩來、陳省身、吳大猷、曹禺、葉篤正、劉東生等一代代優秀學子的成長。

南開創建伊始,張伯苓即明確提出了學校要“以德育爲萬事之本”。爲此,他還與陶行知有過一次論點交鋒。張與陶曾在美國哥倫比亞大學學習,都是杜威的學生,兩人有着深厚的友誼。1925年,陶行知受邀來南開講演《教學合一》,提出主張“教學合一”的理由是,教師的責任在教學,在教學生學;教師不只教學生學,也要自己學。當時主持講演會的張伯苓即興發表看法,認爲陶的理由不完整。他說,教師的責任不在教,而在教學生學,更要教學生行。陶行知聽後豁然感悟,於是把“教學合一”改爲“教學做合一”。但是張伯苓依然認爲“教學做”不是他主張的“教學生行”。張伯苓明確提出:我所謂的“行”,不是教學生把書本學的知識實地練習一下,而是“行爲道德”。他說:現在社會變遷很大,只重物質,不重道德。有人儘管“學富五車“,而行爲可以絲毫不顧。我們必須極力矯正,“學行並重”。“‘行’些什麼呢?簡言之,就是行做人之道”。也就是說學生既要學知識,更要學做人的道德,注重人格的養成。這就是張伯苓道德教育的真諦。他把道德教育提到培育人的支配地位,視爲學校教育的中心工作,強調“教育範圍,絕不可限於書本教育,智識教育,更要注重人格教育,道德教育”。

南開的道德教育從不按官方的旨意照本宣科,而是另有自己一套教育方法。從學生早期的人格培養和行爲規範入手,有的放矢,引導學生在學習、生活中體驗和感悟做人的根本道理。張伯苓親自主持學校的“修身課”,每次都是他親自作報告。他要求學生做到的,自己首先帶頭執行。南開一直把張伯苓撅菸袋的故事傳爲佳話。他爲教育學生不吸菸,就當衆折斷了自己的菸袋杆,扔掉了自己的呂宋菸,從此一生再沒有吸菸。

南開教育之所以歷來受到社會的矚目,是因爲張伯苓從一開始就竭力營造一種不同於傳統教育的自由民主、生動活潑的校風和學風。早在1909年,還是清朝末年的時候,張伯苓就把西方話劇藝術引入校園。他親自編劇、親自導演,親自擔任劇中主角,並且教師和學生一同登上舞臺演出,受到全校歡迎。但在天津卻成了沸沸揚揚的事件,流短飛長直指張伯苓,說他敗壞“士林傳統”,有悖“師道尊嚴”,師生同臺成何體統!其實,張伯苓是在把一種平等的師生關係植入校園,激揚學生的自主意識,有着鮮明的教育價值導向意義。所以,早年曾經就讀於南開中學和南開大學的周恩來,1946年與美國記者談話時說:南開的教育是正常而自由的。

張伯苓反對學生死讀書,要求學生“德智體三育並進而不偏廢”。他吸收了西方學校的課外活動與社會服務的教育精神,鼓勵學生在校內組織社團、辦報紙、編刊物、演話劇、演講、體育比賽,進行社會考察等活動。南開的話劇和體育運動馳名全國。通過“第二課堂”活動讓學生在實踐中增強了社會責任感,體認社會道德,幫助學生樹立尊重他人,與他人合作,爲他人服務的思想意識。以周恩來爲代表的南開學生就是在這種教育理念的薰陶下,建立起最初的現代性人格和社會擔當精神的。

20世紀20年代,張學良曾經請張伯苓出任天津市市長,但張伯苓以離不開心愛的教育爲由婉辭謝絕。張學良決定到張伯苓家中拜訪,他的汽車在天津市區轉了好半天,纔在一個曬羊皮的衚衕裡找到了張宅,看到的只是三間普普通通的民房。張學良不禁感嘆:“偌大大學校長居此陋室,非我始料!”。是的,常人無法理解張伯苓不暇暖席,僕僕於國內海外爲學校募款,幾千、幾萬、幾十萬,爲學校蓋起一座座高樓,爲什麼沒有替自己建造一所“校長公寓”。

張伯苓公私分明,從不枉花學校一分錢,即使公事花錢也是省了又省。他到北京公幹,通常都是坐三等車廂,住前門外最便宜的旅館。可他對於困難學生卻捨得資助,學校會計室總有他的欠賬掛單,他的校長薪資入不敷出時,只好暫借校款以行周急濟困之舉。

民國時期,社會風氣每況愈下。以南開當時的辦學聲譽,倘若應達官貴人所求爲“富二代”、“官二代”網開一面,或者賣點文憑,就會立馬得到一筆可觀的“捐款”;倘若腦子稍微活絡,在學生身上打些主意,巧立一些收費名目,南開也不至於年年“欠債辦學”,起碼可以略解燃眉之急。但是,張伯苓在這方面很是固執己見,寧肯得罪權貴,辦學原則決不半點靈活。有一次甘肅禁菸總局王某人的兒子想入南開,以珍貴的貂皮、鹿角作爲見面禮物。張伯苓一面照校章考試錄取,一方面退回禮物,並附言寫道:“蒙惠皮角,極感。業由郵局取來。既承厚意,理應敬謹拜受。不過收受後再將令郎考取,雖無清弊,在他學生聞知,恐即不免猜疑,實屬多有不便。”張伯苓一生洗手奉職,從不褻瀆辦學者廉正清亮之士的聲譽,從不玷污學校這塊神聖清純之地的招牌。張伯苓作爲一校之長,公正清廉,以身垂範,影響着教職員工的內心自律,爲良好的辦學風氣提供了精神與制度的價值與意義,提高了學校的美譽度。

南開成爲抗戰以前全國公立、私立大學中教育質量和辦學效益最好的學校之一。這也是抗戰爆發後,南開有資格與北大、清華兩所國立名校比肩而立、合組西南聯大的一個原因。

張伯苓的道德風範和教育業績受到國內外普遍讚譽。美國哥倫比亞大學授予他名譽博士時致“頌詞”指出:張伯苓是全世界公認的教育機構的締造者和造育人才的領導人物。50年來,以堅定的信仰和毫不動搖的意志獻身教育,振興中華,是全中國自信的象徵。

張伯苓在總結他的教育人生時說過:我既無天才,又無特長,我終生努力小小的成就,無非因爲我對教育有信仰,有興趣而已。

這是張伯苓爲其一生從事教育寫下的有力註腳。是他把“信仰”變成一生的“教育堅守”;是他用從不稍減的“興趣”演繹了一生的教育輝煌。

試問當今的教育官員和校長們,有多少人能有張伯苓這樣的教育信仰和興趣呢?

請記住張伯苓吧——這位苦難中國的教育播火者,至今仍然給予我們許多沉思的教育家。(樑吉生撰文)

作者介紹:

樑吉生,南開大學研究員,現任張伯苓教育思想研究會常務理事及學術研究委員會主任、天津市教育史研究會副會長、全國高校校史研究會學術委員會主任、中國地方教育史志研究會學術交流委員會常務理事、中國中共文獻研究會周恩來思想生平研究分會常務理事等。主要從事中國近代文化教育史、天津地方教育史志及西南聯大與南開校史研究,著述近20部,論文幾十篇。著作有《張伯苓教育思想研究》、《張伯苓年譜長編》(三卷)、《允公允能 日新月異—南開大學校長張伯苓》、《張伯苓圖傳》、《張伯苓與南開大學》、《仰望南開》等;主編(合編)《國立西南聯合大學史料》(六卷)、《聯大歲月與邊疆人文》、《南開大學校史》、《周恩來與南開》、《張伯苓私檔全宗》(三卷)、《張伯苓的大學理念》等,獲得天津市哲學社會科學優秀成果獎、教育部第四屆人文社會科學優秀成果獎、第四屆全國教育科學研究成果獎等。

同題問答:

本站教育:百年來中國稱得上“教育大師”的人並不多,請問怎樣的人可以稱爲“教育大師”?

樑吉生:百年來中國稱得上“教育大師”的人的確不多。不多,也不是什麼壞事。壞的是越來越少。最怕的是不懂裝懂而盲目自信的所謂教育權威人士越來越多。“教育大師”不是自封的,尤其時下各種“大師”競相招搖過市的情況下,真不能輕率地給某某人物戴上“教育大師”的桂冠。

教育家、教育大師是時代的產兒。教育大師的涌現、成長,與任何領域傑出人才的成長一樣有其內在規律,重要的是要有良好的生態環境。

馬克思說:“問題是時代的聲音。”每個時代都有獨特的 教育問題需要去面對,每個時期都有不同的教育困境需要去逾越。每個時代都需要直面教育難題的教育家,特別是大師級教育家。他們總是站在教育前沿和道德高地上,引領學校和教育發展的。

翻開20世紀上半葉的中國歷史,教育先哲、教育大師都是那個新舊交替、動盪的時代,超越他同時代的人,開闢先路,倡行新教育,親自實驗新的教育方式,指明教育的根本方向的人。對此,我們應該有敬畏之心,敬畏歷史,敬畏先人。

1949年以後,教育是在完全剝去昔日的文化自信走進新時代的,不斷地推到重來,缺少相對持續穩定;而教育在“統一”的框架下運作,千校一面,學校管理者已經沒有了自己的話語權和價值判斷。如此以來,具有獨立人格和教育理念的教育家自然難於產生,更遑論教育大師了。

考察中國近代以來的教育大師,給予我們的啓示是:

第一、 足夠的教育實踐是成爲教育大師的必經之路。實踐是昇華、檢驗理教育唸的不二法門。

第二、 教育大師都有堅定而明確的教育信仰,能把自己的教育理念有效地貫徹到辦學或教學中去,並且做出了足以傳世的貢獻,形成了自己的思想。同時,他的教育思想和核心價值理念能夠得到教育同行和莘莘學子的認同,雖然,時間長河大浪淘沙,但歷史仍然能夠給予他的思想履跡、巍峨學術建樹傳承的通行證。

第三、 教育大師是社會中的良醫,具有批判性思維和獨立的精神世界,不攀援以造勢,不阿曲以競名,能夠成爲社會發展的建設性的批判者,能夠切中時弊,給予既定的教育政策以先導性的批判。

第四、 教育大師不一定成爲公衆人物,但一定是“人格者”,是社會道德先生。其人格如水上之荷,其襟度如光風霽月。無論在智識上、道德上、國民精神上都應成爲教育的一種榮耀,成爲激勵後人投入偉大教育事業的精神力量。1934年,胡適在《寫在孔子誕辰紀念之後》一文中,對民國著名人士有過精彩的評論,意味深長。他說:

“照我這十幾年來的觀察,凡受這個新世界的新文化的震撼最大的人物,他們的人格都可以上比一切時代的聖賢,不但沒有愧色,往往超越前人。老一輩中,如高夢旦先生,如張元濟先生,如蔡元培先生,如吳稚暉先生,如張伯苓先生;朋輩中,如周詒春先生,如李四光先生,如翁文灝先生,如姜蔣佐先生:他們的人格的崇高可愛敬,在中國古人中真尋不出相當的倫比。這種人格只有這個新時代才能產生,同時又都是能夠給這個時代增加光耀的”。

照此而論,民國時期出現教育大師就不難理解了。

本站教育:張伯苓提出的教育思想,核心理念是什麼?

樑吉生:張伯苓從事了半個多世紀教育事業,主持過從小學到大學、研究所的系列學府的校務,擔任南開校長40餘年(其中南開大學校長近30年),參與領導了與北大、清華合組西南聯大的工作,在國內先後出任過多家大學的董事(理事)、董事長,到過美國常青藤大學留學進修,有過多次對外國教育的系統考察,是國內多個教育團體的發起人或領導者。張伯苓是一位長期站在教育第一線、有着豐富辦學經歷、熟悉國家教育全局並瞭解世界教育大勢的老資格教育家,是一位有思考、有判斷,不盲從,敢爲人先的硬漢教育家。

張伯苓教育思想是建立在他長期辦學實踐經驗上的,是因應時代教育困境的產物,是將西方教育理論與中國實際相結合的“本土化”教育哲學。他用一生的奮鬥和探索回答了中國教育面臨的時代課題:一是中國教育如何迴應西方教育的挑戰;二是中國教育如何擺脫傳統教育因襲,自覺適應和服務經濟社會發展需要。張伯苓明確提出,“教育宗旨不能照搬外國”,“教育宗旨當本國情而定”;大學要“知中國”,“服務中國”,大學教育的要務是“關於中國問題之科學知識,乃至中國問題之科學人才”。張伯苓教育思想有很強的時代性、開放性、現實性和實用性。

張伯苓教育思想的核心理念可以用八個字概括,即“允公允能,日新月異”。這是張伯苓爲南開手訂的校訓,至今爲南開大學以及天津、重慶、自貢的“南開籍”學校謹遵不二。允公允能,日新月異是他辦學理念的集中體現,是其教育思想的精髓。

“允公允能”通俗地說就是既公又能,意思是“培養學生愛國愛羣之公德,以及服務社會之能力”。張伯苓認爲,中國近代存在“愚、弱、貧、散、私”五種社會病態,影響國家興衰、國民精神、國民人格和社會風俗。他說,惟“公”可以化私,化散;惟能,可以去愚,去弱。只有培育既有高尚道德又有爲社會服務能力的人才,才能復興中華。所以我們看,在張伯苓教育思想中是把道德和能力看得很重的,最強調也最看重的是德才兼備的優秀人才。這就正面回答了“培養什麼人,怎樣培養人”這一根本問題。這是張伯苓最寶貴的思想遺產和價值觀念。

本站教育:這些理念對當今中國有哪些參照意義?

樑吉生:新中國成立後,特別是改革開放前的那些年,折騰來折騰去不就是爲了解決“培養什麼人,怎麼培養人”的問題嗎?使用了那麼多意識形態學的字眼兒制定教育方針,修改教育方針,不就是爲了弄清這個問題嗎?張伯苓卻僅用了八個字就精闢地點到了教育本質和學校全部工作的核心。

張伯苓的公能人才觀,目的在於培養學生的公民責任感和社會擔當精神。這是針對了近代以來劇烈的社會變化和價值轉變的社會弊端的,是針對了當時社會普遍存在的忽視社會公德提出的。張伯苓痛心地說:“有的中國人太自私自利,常爲自己一點小利,就能做出不顧大體、禍國害國的事。”他還說,中國人只知道你的是你的,我的是我的,而把公家的事物認爲不是任何人的,大家可以順便拿,有機會偷就偷,有機會貪就貪。今後要以“公”教育大家,要大家知道“公家的”是全體共有的,這樣國家才能建設起來。

怎麼使學生成爲有公德人才?張伯苓始終堅持誠信教育。早在1916年張伯苓就說過,南開辦理的小有成果,“精神則在誠字”。所謂誠者,即不欺詐,不做僞,一諾千金,踐守諾言。他在修身班上經常以誠信教育學生,說明誠信缺失,不講信用的危害。他以袁世凱一生的失敗爲例告誡學生:“以袁世凱之雄,不誠且不能善其後,況不如袁者。”學生行將畢業離校,他諄諄囑咐:我所望於諸君牢記而守之終身者無他,誠之一字而已。張伯苓把優秀的傳統道德與嚴正的社會規則注入學校文化,培養學生的公民意識,打造社會秩序的終極依託。張伯苓古道熱腸,用心良苦。一部南開發展史,也是張伯苓一生的誠信教育史。

公德教育應根據學生的發育特點,因勢利導,特別是對青春發育期的中學生更要講求教育方法。張伯苓說:中學生“正在發展集合性及做事心之際,多好動。教育家當於此時因勢利導之,爲之作種種預備。假如圖省事,就會使少年丟失許多長進機會”。他強調,在教育方法上,要區分不同情況,“凡無害之事,則放心使之自由發達,而於壞習慣則絲毫不容”。公德教育要從小節抓起。有些人視損公利己等事爲小節,以爲小有出入,不傷大體,而不知大惡乃由許多小過積累而成。對於這種人要引導從小事做起,“勿以善小而不爲,勿以惡小而爲之”。公德教育還要建立激勵、約束機制。他說:“社會公德之養成,在消極方面需要有一種有力的制裁,在積極方面尤需有一種善良的成績作爲榜樣”。張伯苓還強調,要在社會實踐中培養學生的公德心。所以,南開各學校開設了社會視察課,讓學生走入社會調查社會現象,瞭解社會問題,參與社會志願活動,從而煥發社會良知和社會同情心,增強社會責任感。當年參加過南開中學社會調查的葉篤正先生回憶道:

張校長的教育思想,今天的許多教育家也難出其右。他高在哪裡呢?高在讓你全面地接觸社會。南開當時有一門課,別的學校都沒有,就是社會調查。張校長不會讓你老在家呆着。從他身上,我學到兩點,一個是愛國信念,一個是科學理想。

張伯苓當年遇到的教育問題,並非漸去漸遠的老生常談,即使今天也似曾相識。張伯苓當年開出的解決問題的藥方,即使今天也不失爲一劑良藥。關鍵是怎麼對待。只要我們迴歸教育本質,溫故而知新,常常從先輩教育家那裡汲取若干有益的辦學規律,教育總能辦成人民滿意的教育。

本站教育:您認爲,中國教育改革最應該關注什麼問題?

樑吉生:中國教育改革最應該關注的應當是教育質量和人才培養。縱看中國教育史,我們有自己的傳統,也取得了可觀的成績;橫向與外國比較,我們肩負着世界任何國家無可倫比的大教育事業。但無可諱言,我們還不是教育強國,更不是人才強國,最頂級人才少了,缺少像中國乒乓球隊那樣的科技精英團隊。在當今世界科學研究成果的天平上,我們的砝碼太小。突破中國教育的“圍城”,只能靠大力提高教育質量和培養優秀人才。教育體制、制度和機制,都應當圍繞這個關鍵進行大刀闊斧的改革和創新。

爲什麼由北大、清華和南開合組的西南聯大能夠在抗戰極其艱難的條件下,做出令世界刮目相看的教育業績?當然,它的成功肯定是有多種因素的,其中三校民主、自由、嚴謹、團結的辦學傳統,獨立辦學的精神,也肯定是重要原因。體制的力量不能、也不應該對學校“主體性”成爲一種制約或壓制,而應該最大限度地調動和激勵學校管理者、廣大教職員工的積極性、主動參與精神,讓教育資源釋放更大的潛能。當前,急需倡建一種新的大學文化:讓學校管理者、教職員工對學校的惰性、腐化,種種不正之風以及來自方方面面的干擾、淫染,形成一種自覺抵制、自由表達的文化氛圍。我一直十分感佩和懷念西南聯大的那種“同歸而殊途,一致而百慮”的辦學精神和風骨。1939年,當政府教育部對全國所有大學的課程、課程內容、考覈方式、教授聘任等作出硬性統一規定時,聯大教授會立即呈文對部頒規定逐條批駁,明確提出:“夫大學爲最高學府,包羅萬象,要當同歸而殊途,一致而百慮,豈可以刻板文章,勒令從同”,並表示不會輕易更張本校的成規。這是何等的氣度和魄力啊!

溫家寶總理2010年1月說過:“一所好的大學,在於有自己獨特的靈魂,這就是獨立的思考、自由的表達”。請看,西南聯大有了這種獨特的大學精神和獨立的辦學理念,何愁不走出諾獎獲得者、“兩彈一星”元勳和數以百計的兩院院士呢!

遺憾的是,這些年有些人把教育的“經”念歪了,把成才之路引偏了,豈不痛哉!

本站教育:您理想的中國教育制度應該是什麼樣子?

樑吉生:我想借用亨利希•李凱爾特說過的一句話:“歷史從不描述事物的結局,而向來是描寫它們的進展過程”。理想的中國教育制度也是一個過程,是一個方向,而不是一個終點。中國教育改革是一個漸進的、有創新的和適應的過程。這創新的背後應該有一個價值的正當性,這個價值正當性表現在對每一個教育者與被教育者權利、自由和理性的認同,最核心的是自由。要使學校真正成爲姓“教”的地方。正如曾任四川大學校長的任鴻雋早在1932年的一篇文章所說:“辦學校以教育爲目的,方有成功的希望,若以政治的目的來辦教育,是非失敗不可的”。

權利的分流是個關鍵。要緊的是權利下移,簡政放權,鬆綁減壓,解放大學這個生產力。上面不要“統”的太死。學校應有更多的獨立行使的辦學自主權;師生要有更多地民主參與權。學校內部管理體制應當充分體現學校的教育性和學術性,切忌衙門化、官僚化、浮囂化。總之,要逐步形成獨立辦學、民主管理、學術自由的大學精神,孕育平等、公開、寬容、和諧的文化氛圍。如此以來,教育強國、人才強國願景就會成爲現實。

張伯苓簡介:

張伯苓(1876~1951),中華民國時期的教育家,原名壽春,字伯苓,漢族。中國現代職業教育家,南開大學創建人、校長,上海聖約翰大學、美國哥倫比亞大學名譽博士。1951年因患腦溢血,病逝於天津,終年七十五歲。

張伯苓語錄:

1、精神是立志的表現,無論何事,無精神必歸失敗。諸君當知,中國近來之巨患不是來自有形之物質,而在缺少無形之精神。精神聚,雖亡非真亡,精神渙,不亡亦抵於亡。

2、教育範圍,絕不可限於書本教育、知識教育,而應特別注重於人格教育、道德教育。

3、研究學問固然要緊,而薰陶人格,尤其是根本”,要“學行合一,行做人之道”,要求教師“不能以教書、教學生爲滿足”。

4、面必淨,發必理,衣必整,紐必結。頭容正,肩容平,胸容寬,背容直。氣象:勿傲、勿暴、勿怠。顏色:宜和、宜靜、宜莊”。

5、幹——苦幹,硬幹,窮幹,拼命幹!咬定牙根努力幹!幹,就是要奮鬥不已,發奮圖強,跌倒了爬起來,失敗了不灰心,不氣餒,知難而進,迎難而上。

張伯苓年譜:

1889年,以優良成績考上北洋水師學堂。

1903年,爲學習國外教育制度,而前往日本考察。

1904年,回國後將家館改建爲私立中學,定名敬業學堂(南開中學前身)。

1907年,在南開建成新校舍,遂改稱南開中學堂,從此聲名漸著。

1917年,前往美國哥倫比亞大學留學。

1919年,天津南開大學正式成立。

1919年-1948年,擔任南開大學以及南開中學校長。

1941年,加入中國國民黨。

1946年,美國哥倫比亞大學授予其名譽文學博士學位。

1949年,在重慶拒絕蔣介石赴臺要求。

1951年,因患腦溢血,病逝於天津,享壽七十五歲。