姊姊

〈福壽草〉/ 彩墨、絹布/ 32.3×44.2cm/ 臺北市立美術館藏。(允晨文化提供)

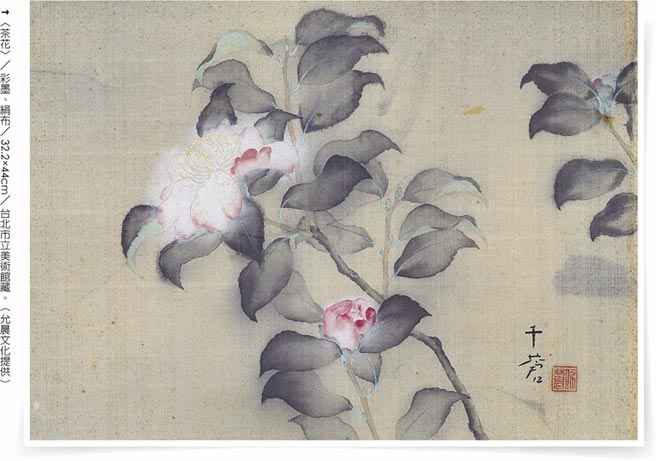

〈茶花〉/ 彩墨、絹布/ 32.2×44cm/ 臺北市立美術館藏。(允晨文化提供)

大陸作家毛尖有一名篇〈姊姊〉,文章裡徵引1990年代紅透半邊天,搖滾詩人張楚的名曲『姊姊』,毛尖分析這首歌所以在校園裡傳唱不絕的原因:

▲以下楷體

不僅因爲「姊姊」是「回家」的道路,還因爲「姊姊」代表着塵世裡百折不撓的柔情,和所有最悱惻動人的生命細節相關;還因爲,「姊姊」總是比我們更早和生活短兵相接,流更多眼淚受更多委屈。

▲以上楷體

家中四名姐弟妹,一男三女,我排行第二,與姊姊年紀最近,相差不到一歲。或因年紀相當,遂格外相親。少時家貧,母親得出外打工。小學人多校舍少,一週讀上午班一週下午班。逢下午班時,母親大清早煮一鍋飯用棉被悶溫着,幾樣菜蓋在飯罩裡,叮嚀姊姊照顧好我。10點左右,她便要我吃飯,換衣服,檢查書包,然後二年級拉着一年級,往幾公里外的學校慢慢走去。

彼時故鄉猶然一片鄉野,沿途都是稻田。有時兩人也會調皮,有一次在收割後的農田裡捉了一堆青蛙,她讓我都塞口袋裡,到了學校,偷偷往教室通氣孔裡丟,嚇得一教室哇哇叫,姊弟兩人大笑着溜之大吉。被丟青蛙那教室的老師是一名年輕女生,據姊姊說,她偷偷跟隔壁班男老師談戀愛,整天站教室門口聊天,都不教書,要教訓教訓才行!──我跟她兩人都是雙魚座,個性卻大不相同,彷彿分佔一魚。她從小英明果斷,敢作敢爲,我從來優柔寡斷,千絲萬縷想個沒完。幸而有自知之明,自小一切聽她的,果然也從不吃虧。

1990年代,早過了而立之年的我,學工不能,學文不成,終於下定決心出社會上班去。當時早已「比我更早和生活短兵相接,流更多眼淚受更多委屈」的姊姊特別交代我一件事,到了職場,凡事多看多聽少講,「寧可不開口讓人懷疑你什麼都不懂,也不要一開口便讓人證實你什麼都不懂。」對於自視甚高,向來好發議論的我,這句話有如一條勒繩,暗暗拴住一顆不羈的心。幾十年一路走來,做這做那,常常被懷疑不懂,幸而少有被證實的。生有長姊相伴,如有一寶相隨,誠然金不換!

已故日本作家遠藤周作也有一名篇〈吾妻吾子〉,他說自己未婚時曾在日記上寫下「未來妻子的造像」,其中之一爲「必須是長女」,原因是:

▲以下楷體

「妳是姊姊,把那塊餅給弟弟。」

「你是姊姊要好好兒幫忙看住妹妹。」

像這樣,做長女的從小就被教以處處讓人,不覺間成爲一個認命型的女孩。

▲以上楷體

遠藤這段話,只能說對了一半。我家姊姊確實從小就讓弟弟照顧妹妹,卻從來不認命,感覺不對便反抗。大學日文系好不容易畢業後,她考過「二職等」文官考試,被分發到公家機關當最底層的公務員,官僚體系層級制度,難免看高不看低,「上司管下司,下司管畚箕」,被壓在最下的她大約受了不少畚箕氣,記得好像某次遭到白眼,忍不住火大翻桌。紅顏一怒,包袱款款跑到日本念語言學校,邊讀邊等待機會,後來竟幸運地蒙恩師菊田茂男賞識,進入東北大學攻讀日本近代文學。

在仙台時,姊弟通信,有一回她寄了一張照片給我,是一名白髮蒼蒼的日本老太婆塑像,手拿菜刀,一副找人拚命的模樣,據說是很有名的日本東北民間故事人物。她特別在照片背後題字:我到日本唸書,就像這名老太婆一樣,是來拚命的。--多可怕的決心,難怪後來她順利「東北帝大」畢業, 我只能「臺北帝大」肄業。--這本書裡,講到她苦鬥十年,抽絲剝繭,推敲琢磨的工夫,時而帶着老母稚子走南闖北,時而影隻形單,煢煢獨行,終將37位與臺灣結緣的日本畫家一一翻挖出土。背後的驅動力,在我看來,根本肇因於她的人格特質:不服輸!不認命!

但也別這樣就覺得這真是一個「可怕」(きびしい)的女性。她的嚴格,多半對內不對外,除非真正不公不義到讓人根本無法忍受,否則,待人接物總有着「塵世裡百折不撓的柔情」。在學校、職場,她的人緣都好,原因是「不爭」。印象深刻的一件事,她日本留學歸來,進了臺北市立美術館工作,大機構難免有人情應酬,有些雜七雜八誰誰誰推薦來的展覽實在推不掉了,館方也只能接下。問題是誰來承辦?畫家有大咖有小咖有名家有素人,同樣的時間成本,誰都想玩大不玩小。據說,這些人情展,最後都歸到家姊名下,而且她欣然就道,認真辦成,絕不打馬虎眼。「反正我是學文學又不是學美術的,沒有什麼不能辦的。幫同事解決難題,大家高興;認真辦好多結識些不同的人,也可多學些東西…」她曾這樣分析給我聽。我稱這爲「燒冷竈哲學」,日後常跟初入職場的年輕朋友建議:大家不想做、不要做的不妨欣然撿起來做,替人解決困難累積人緣,更何況冷竈裡往往迸出火花,可能燒出一片天來。我學出版而能一帆風順,多半與此有關。聽姊姊的不會錯!

家姊慎謀能斷,儘管年齡未到,服務年限一屆滿,立刻請退,任憑挽留也不留。原因據她自供:案牘勞形,奉命行事終不如悠遊山林,發呆發傻來得自在。退休後,她靠日文翻譯維生,想接就接,不想接就進香拜拜,到處遊山玩水。更把老家舊屋整理得井井有條,三不五時傳令弟妹返家聚餐,講講八卦說說笑話,籌備家族旅行,越來越有先母昔日風采。「長姊如母」這句話,與其用講的,終不如作出來的溫暖窩心。有趣的是,翻譯初始,她於日文相對有信心,中文則擔心一些,畢竟公務員筆桿子搖得少。重要關節總命令我看看,尤其書評文章,常叫我修飾。我傻呼呼地也就「編輯本色」起來,她也總尊重我的修改,從來不置一詞。此番拜讀書稿,越讀越臉紅,下次說什麼也得抗命才行。能把一件平淡無奇的公家行事寫得如此詳實多趣且要言不煩,有專業也有感情,讓人讀得津津有味,終卷而念念不忘,實在不簡單,真可讓人驕傲地大聲說:「她是我姊姊!」

(至於美術繪畫部分,看得我樂滋滋,心癢癢,卻還是堅持一個字也不講。讀者諸君自可「懷疑」,終無法「證實」。姊姊早教過:少開口,不出醜。)

(本文爲《名畫紀行──回到一九二九的公會堂》推薦序,允晨文化出版)