聯考(筆試)是最公平的制度嗎?

洪仁義

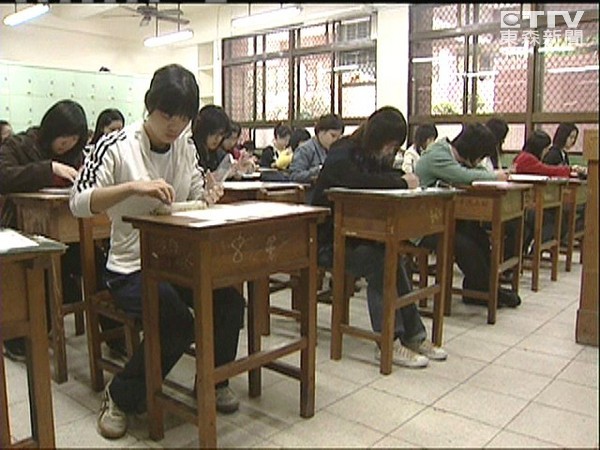

提及教育的升學制度,在臺灣,大概多數人皆一致認同筆試(聯考)鑑定是最公平的制度。今天筆者試圖要解開這種迷思:聯考制度是最公平的嗎?

嚴格地說,筆試製度其實是滿不公平的制度,何以爲此?筆試的鑑定是最僵化的制度,這種制度很難評量一個人真正的能力、性向與興趣,甚至潛力,有時反而扼殺了孩子的可塑性與創造力。

舉個實例,在國內要走音樂這條路的孩子非常艱辛,辛苦的不是大量樂器的練習與訓練,而是除了保持術科優異的水平外,學科(筆試)要比一般人更加優秀,否則光憑術科的成績是難以進入藝術殿堂的學府。以中學爲例,現行的音樂班亦爲所謂的資優班(音樂班的班平均的成績通常要比普通班高上許多),換句話說,音樂班的孩子,除了術科,也要兼顧學科,在蠟燭兩頭燒的情況要比普通班的孩子辛苦加倍。

然而,這樣的現況是不太合理的,如果國家有心要栽培一位音樂家,現行僵化的體制,即便音樂神童莫札特或貝多芬在世,恐怕都會被這樣的體制拒於門外,他們天賦異稟的才華恐將埋沒...試想,萬一莫札特是「數學白癡」,又或者貝多芬對「理化」根本一竅不通,按現行的臺灣教育體制,他們是不被栽培的孩子,縱然他們的才華是光彩耀目...這就是荒謬的地方,一個拉提琴的人,你要求他的數學程度要和那念理工科的人一樣,那豈不擺明就是要挪用練琴的時間,消耗在音樂的表現能力,在這種體制內,要把音樂琢磨到最高水平,魚與熊掌不可兼得也。

每個孩子皆有獨特的特質、潛力與興趣,一個學校要挖掘人才,尋找心目中合適的學生,僅憑筆試根本難以辦到,要探詢一個孩子真正的興趣、意願與能力,最快最易的方式就是面談,只有面談才能深入瞭解孩子的總合特質,就教育因材施教、實現自我的本質上,面試(甄選)反而最能貼近學子的實際現況,反而是最公平的制度(相較於筆試大拜拜的模式,甄試是最能根據不同學子的實際狀況,做出最適當的教育資源分配)。不過「面試」這種制度在臺灣倒過來是被視爲最不公平的制度,這便是筆者接下來要談我們社會的矛盾之處。

首先先回歸筆試與面試的制度的本質,這兩種教育的鑑定工具或程序,在不考慮或排除社會環境面介入的因素下,甄試更勝筆試一籌,更能因材施教而貼近教育本質,因而相較筆試來說,它更公平、更有效率。然而「面試」制度在國內卻是最不被信任的模式,因爲社會文化的因素,讓原本較公平的甄選制度被扭曲,我們必須從這個角度來看教育體制才能釐清事實的真相。

因此,一個較不公平的聯考制度之所以被社會視爲公正,乃源由於一個到處出現濫權腐化的不平等的社會所致,而一個公平的正常制度,若落實在一個光怪陸離及半封建心態的社會,有如邯鄲學步。

一個喊教改20餘年的國家,若終日還是圍繞在升學的制度公平與否,代表的不僅是教育原地踏步,更反映社會充斥着權力不對等、不正義的社會,今日着墨於升學體制公平與否是無濟於事,忽略了問題真正核心之處,何以我們的社會到處出現關說、傲慢、把權力運用得無所不用其極的現象,對於「平等」的價值,國人是對此毫無信念也無信仰,真正只在乎的是自己有沒有「平等」的機會,去擠進那於一般人不對等的權貴窄門,表面高舉着「平等」的旗幟,內心卻渴望成爲那自己正在唾棄的權貴人家....一方面痛恨他人特權與關說,但一朝握有權力卻又與前者如出一轍,而這種言行不一、前踞後恭的文化,正是我們社會的矛盾之處。

聯考是最公平的制度,卻是在最不平等的社會文化氛圍裡孕育而生,不去追究社會不平等的原因,反而買櫝還珠,一昧地追求假性的聯考公平制度,豈不荒謬?