戴奧辛污染案二審判經濟部免國賠 學者:臺灣司法已死

針對中石化安順廠(前臺鹼安順廠)污染案,臺南高分院11日宣判,中石化須獨自負擔賠償金額,經濟部可免責。對此,中華醫事科技大學副教授黃煥彰痛批「臺灣司法已死」,直言經濟部不僅三度隱瞞該事件的重大發現,更是污染髮生當下的最大股東,恐怕脫離不了責任。

十幾年前揭露該案並持續監督的黃煥彰12日在臉書發文指出,審判長李文賢駁回國賠的理由是經濟部裁撤臺鹼安順廠,也停止生產五氯酚納,且戴奧辛污染沒有繼續擴大,因此認定公務員無不法侵害也沒有怠忽職務。但他卻不以爲然,直言臺灣司法已死,而該判決不但會貽笑國際,還會變成法律系的教材,「兇手拿刀殺了人,卻把兇刀拿給第二個人,偉大的法官判決說原兇無罪,原兇是經濟部,臺灣省政府與國營企業中油公司。」

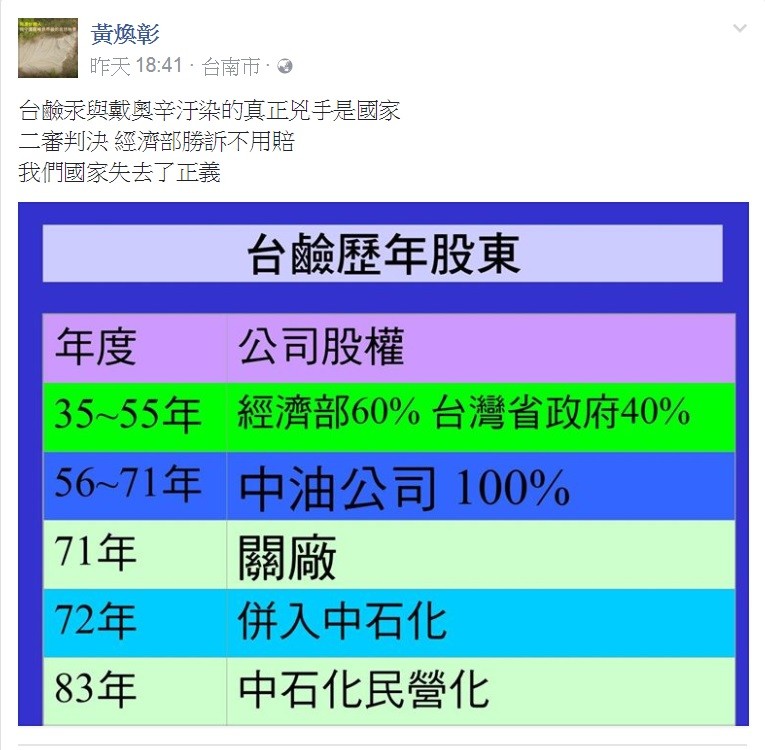

黃煥彰更在臉書貼出臺鹼歷年股東組成表,證實安順廠在臺鹼併入中石化的前一年(1982年)即已關廠。此前,1946年到1966年間,經濟部持股六成是最大股東,另一股東則是臺灣省政府,持股四成。之後的1967年到1982年間,由中油公司持有臺鹼百分之百股權,他指出「經濟部、臺灣省政府與中油纔是污染的真正行爲人」。

此外,黃煥彰也提到,從1981年魚體檢測出汞開始,到1994年檢測到魚體有戴奧辛,2002年檢測出人體血液含戴奧辛,面對幾次重大發現,政府皆選擇隱瞞,時間長達22年,直到2003年8月才告知居民受到污染的事實,這更讓他質疑:「經濟部爲何無罪?」

對此,中石化則表示,依據林錫堯大法官釋字第714號解釋協同意見書,該公司是因爲特殊原因(受命合併臺鹼)成爲概括繼受人,與《土壤及地下水污染整治法》的污染行爲人定義不同,如今卻須單獨承受所有賠償義務,已嚴重違反司法公平與正義,因此,中石化未來不只會持續進行司法救濟,擬再提告經濟部過去刻意隱瞞污染事實且推諉相關責任。

▼臺鹼歷年股東組成。(圖/翻攝自黃煥彰臉書)