海納百川》不能輕忽的北極航道地緣政治角力(陳清泉)

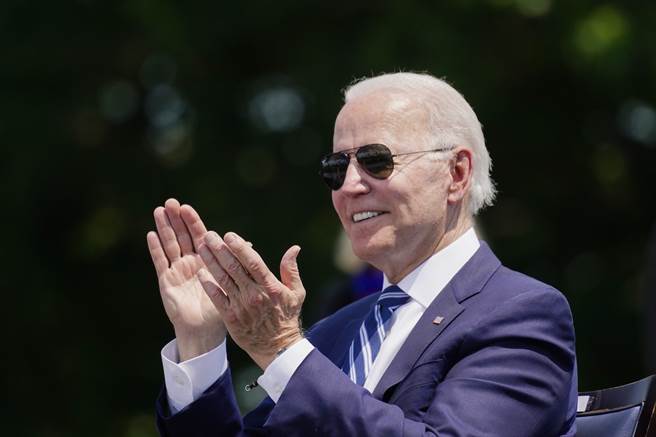

這場北極會議(Arctic Council)是美國總統拜登(Joe Biden)就任以來,美俄雙方高層首度面對面會談。(圖/美聯社)

北極圈8國外長北極會議(Arctic Council)即登場,美國國務卿布林肯帶着對俄羅斯試圖將北極地區軍事化的憂慮參與這場會議。避免北極地區軍事化議題,在俄羅斯強化北極軍事作爲的戰略焦慮,以及北極航道的地緣政治角力,再次進入華府的國際政治日程。

常年冰封的北極地區,從15世紀大航海時代起,歐洲探險家即開始探索從大西洋經北冰洋穿過北美大陸和歐亞大陸之間的白令海峽直接到達太平洋的航路,因冰雪覆蓋未能開通。北極圈系歐、亞、北美三大洲的頂點,蘊藏豐富的石油和天然氣資源,擁有聯繫三大洲的最短航線,是歐美地緣政治強權競逐的標的。環北冰洋國家加拿大、丹麥、挪威、俄羅斯、美國,以及芬蘭、冰島和瑞典共同成立北極理事會,雖旨在維持北極地區環境、社會與經濟的永續發展,實質上卻是各國通過進佔土地和截取資源,將北極地區變成周邊諸國權力競合的場域。

受全球氣候持續暖化影響,加遽北冰洋融冰速度,北極理事會在2009年公佈《北極海運報告書》,報告中就曾預估2030年起可能因大範圍冰融,出現東北和西北兩條北極航道,取代現有繞行印度洋或巴拿馬運河海上交通線,改變蘇伊士運河在 歐亞海運的戰略地位。非北極俱樂部成員國的中、日、韓,以及位於赤道區的新加坡,地理位置並未鄰近北冰洋,在北極事務雖無直接或立即性的利害關係,但若是在北極理事會制定相關遊戲規則中缺席,可能造成不利影響,爲提升北極問題的發言權,在2013年成功爭取成爲正式觀察員國。

環北冰洋周邊國家基於國安考量,不約而同加強軍事部署,如美國建立飛彈警戒系統、俄羅斯計劃沿着北部領土建立北極部隊、中國近年來更積極在北極進行科學考察工作,並以「一帶一路」經濟戰略連結俄羅斯,北極圈的資源爭奪戰成爲現在進行式。日本、南韓則希望藉由開發航程較短的北極航道,縮短與歐洲之間的海運距離。對臺灣而言,北極航道的興起,意謂着東北亞未來將成爲東南亞、紐澳與歐洲三地區之間的轉運樞紐,高雄、上海、橫濱和釜山四個港口有機會搶下目前由新加坡、香港、深圳主控的海運大餅,屆時,將有助於提升高雄港的轉口地位。

從安全戰略的角度來看,隨着北極航道地緣政治的改變,臺灣海峽、對馬海峽和白令海峽將成爲新的全球戰略遏制點(choke point)。「控制海洋,特別是具有戰略意義的狹窄水道,對強權的地位至關重要」,中國正以驚人的速度發展海軍軍力,企圖將東海、南海、臺灣海峽納入內海,建構新的亞洲海洋秩序。對美國、日本與東協國家來說,臺灣海峽作爲國際水域要比成爲中國領海來得有利,即便在國際政治上,各國受囿於「一中原則」不便與臺灣正面接觸,但在經貿利益上,加深雙邊實質關係,將會相對提高中國武力犯臺的成本。

北極理事會各成員國和觀察員國之間暗潮洶涌的權力賽局,是否會對臺灣造成直接影響,短期內並無法精確評估。就長遠佈局來看,同樣以進出口貿易爲經濟發展導向的臺灣,主要貿易競爭對手的日本、南韓已跨出一大步,中國更積極將觸手伸進北極圈。蔡英文政府在「逢中必反」的戰略思維下,除了聚焦「新南向」政策,或許也應該多關注北方情勢,亟早因應北冰洋的變化。(作者爲國立高雄科技大學兼任助理教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※