趙政岷》蘇貞昌差遠了

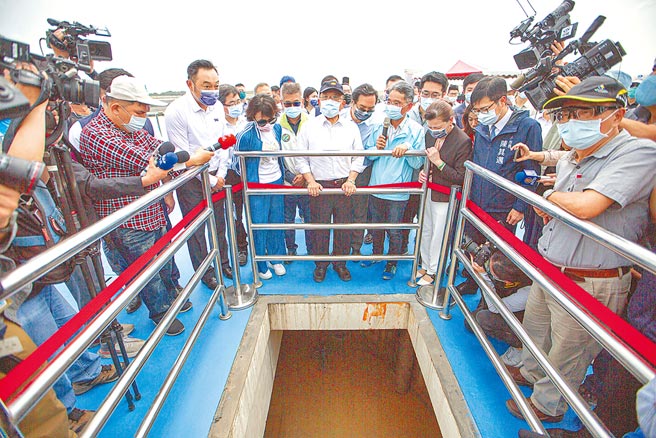

行政院長蘇貞昌28日南下視察高雄市大樹區興田伏流水工程。(袁庭堯攝)

新冠疫情的衝擊,將改變全世界政府的角色定位嗎?從搶口罩到搶疫苗,從貨幣寬鬆到全球供應鏈重組,「政府」的角色正在被重新改寫,臺灣在成爲全球防疫模範生之後,下一步將走到哪裡?

2008年金融危機後,外界普遍認爲爲了回覆經濟成長,需要做的就是削減公共支出來減少政府赤字。但2020年薪冠疫情衝擊下,各國要是沒有政府的強力介入,別說復甦不可能,連救災都有困難。於是小政府與大政府的爭議再起!

倫敦大學學院創新經濟學與公共價值教授,同時也是英國社會科學院與義大利國家科學院特選院士的瑪里亞娜‧馬祖卡託博士,寫了《打造創業型國家:破除公私部門各種迷思,重新定位政府角色》一書,強調重新定位政府角色,纔是經濟動盪時代中唯一的解方。這是她繼《萬物的價值》一書,奠定商業經濟學大師的代表作!

自由派的經濟學者會認爲政府不該「挑選贏家」或是排擠「民間投資」,政府應無爲而治。但這種思維造成公務員愈來愈官僚化,公務員覺得自己身上的責任愈少愈好。鼓勵政府將許多職能外包給私部門,對外聲稱是要提升效率,但是數據顯示,多數非但沒有達成,甚至會掏空公家機關的自信、失去合作與迎接未來世界遽變的因應能力。這在氣候變遷、人口老化等議題上都已是如此。

馬祖卡託提出了幾個迷思:金融危機的成因,是私債而非公債,政府不管之餘還是要出手解除危機。國家角色真的愈小愈好嗎?最好不要去幹預市場?但新冠疫情下更證明國家角色要大,不是小;要增加、不是減少。再者普遍認爲政府沒有創造價值的能力?只會在市場失靈時出手干預,甚至被視爲價?創造的阻礙?但經濟成長必需靠公部門投資在教育、研究與科技進步上,是不爭的事實。我們日常生活中息息相關的衛星定位、網際網路、奈米科技、新藥研發、生物科技、潔淨能源,皆是政府出資出力纔有的成果。

但是大政府主張也有其危險的陷阱。臺灣過去的經濟起飛,固然有技職教育與投資抵稅相支撐,但主要是民間企業的活力造成。美國川普式的大政府作爲,是以打擊別國爲標靶,在國內投資建設上所做不多。中國的大政府是把出頭的剷除,以經濟成長率目標硬拉,決定成長值造成虛胖危機。想想現在的臺灣,臺積電是護國神山、是影響股市大盤的關鍵,張忠謀在技術投資與商業模式定位的前瞻領先全球,但也半被迫須赴美日投資設廠。其他臺灣傳產加工業基地多在外,南向政策後我國依賴大陸的出口反而成長,臺灣可以走向全世界的服務業態還是珍珠粉圓、沒有大型門市或連鎖,鳳梨香蕉出口還是要仰賴中國鼻息,不要核電要風電要天然氣發電,卻要犧牲人民的肺與寶島的藻礁。

臺灣能不能再一次把格局放大!從危機意識形態到創新勞動力的分工,把科技、創新與成長連在一起,成就一個創業型的國家政府,不論是帶頭向前衝或從旁推一把,引領創新潮流的新角色。讓國家是勇敢的投資者、勇於挑戰的冒險者,也是積極開拓的創新者。從此來看,蘇貞昌比張忠謀真的是差太多了。(作者爲臺北市出版公會理事長)